-

Gesamte Inhalte

1.677 -

Benutzer seit

-

Letzter Besuch

-

Tagessiege

9

Inhaltstyp

Profile

Forum

Galerie

Beiträge erstellt von Sam

-

-

Dass die besagte Tagung strategischer Natur gewesen sein dürfte, darf man auch diesem Artikel von Andreas Kilb in der FAZ vom 18.11.2011 entnehmen.

Wenn ich eine marginale Korrektur anbringen darf: Die Veranstaltung, über die die FAZ berichtet, war eine Anhörung des Kulturausschusses des Deutschen Bundestags am 9. November im Paul-Löbe-Haus, zu der inzwischen auch die Stellungnahmen der Experten im Netz stehen:

http://www.bundestag...pm_1111043.html

http://www.bundestag...rten/index.html

Erfahrungsgemäß wird es wohl bald auch ein Wortprotokoll geben. - Aus der Stellungnahme der SDK scheint mir letztlich die Angst durchzuschimmern: Mit der Ablösung des Filmbandes als Aufbewahrungsmedium könnten die klassischen Filmarchive gute Teile ihrer bisherigen Funktion verlieren, die sich aus dem (weitgehend exklusiven) Wissen um Erhalt, Lagerung und Restaurierung des physischen Objekts herleitet. Für die Verfügbarmachung von Digitalisaten stehen in dieser Welt dagegen ganz andere Experten zur Verfügung; warum sollte man sich für die digitale Aufbewahrung von Bewegtbildern - in welcher Technik auch immer - eines Filmarchivs bedienen müssen? Deshalb geht es für die Filmarchive in (sehr) langer Frist vielleicht um viel mehr als einen reinen Technologiewechsel ... und deswegen auch der Blick auf eine mögliche Partizipation an der bisherigen Produktionsförderung ...

-

Langsam wird mir klar, dass der "Verriss" des MGM bei seiner Eröffnung nicht nur ästhetische (oder im Zeitgeist liegende) Gründe hatte, sondern einen durchaus handfesten wirtschaftlichen Hintergrund. Dank sei dem SPIEGEL-Archiv für diese Erkenntnis (6/1956):

http://www.spiegel.d...d-31587390.html

Mal auszugsweise zitiert:

( ... ) Ausgelöst durch den harmlosen, aber ungeschickten Brief entlud sich unversehens der Groll, der sich bei den Kinobesitzern wegen einer anderen Aktion der amerikanischen Firma in Deutschland angestaut hatte: Die MGM will - was bisher noch kein anderer Hollywood-Konzern gewagt hat - eine Kette eigener Lichtspieltheater in der Bundesrepublik aufbauen. In Frankfurt am Main, Berlin, Köln und Dortmund hat die Gesellschaft bereits Baugrundstücke angekauft. Die deutschen Kinobesitzer waren empört über die "unfaire ... Handlungsweise der MGM".

( ... ) In Europa gilt Deutschland als das wichtigste Absatzgebiet für Hollywoods Produkte, aber gerade hier hat das Publikum in den letzten vier Jahren seine Vorliebe für die gemütvollere Konfektion der deutschen Traumfabriken wiederentdeckt. Die amerikanischen Firmen mühen sich verzweifelt, in den wenigen Uraufführungstheatern der Großstädte Termine für ihre Filme zu ergattern. Oft müssen sie sich damit begnügen, sogar teure Cinemascope-Dramen in den zweitrangigen Kinos der Außenbezirke zu starten.

( ... ) Mit Hilfe eigener Theater, deren Propaganda von der Gesellschaft gesteuert wird, könnte MGM den Umsatzschwund wenigstens zum Teil wieder wettmachen. Beim Bau dieser nach amerikanischem Muster projektierten Kinopaläste soll weder bei der architektonischen Gestaltung noch bei der technischen Ausstattung gespart werden. So soll beispielsweise das Kino, das die MGM in Köln einrichten will, 3000 Zuschauer fassen.

Angesichts dieser imposanten Pläne sorgte sich das "Film-Echo", das Organ der deutschen Kinobesitzer: "Wenn diese Planungen forciert werden sollten, so würde ... eine ... Theaterkette aufgebaut, die ... eine marktregelnde Funktion' ausüben könnte ..." ( ... ) Versuche des Filmtheaterverbandes, bei der MGM Einzelheiten über die geplanten Kinogründungen zu erfahren, blieben erfolglos. Auf einer Tagung in Düsseldorf, wo Nordrhein-Westfalens Kinobesitzer aufgeregt die MGM-Pläne diskutierten, erklärten deswegen mehrere Theaterinhaber ostentativ, sie hätten ihre Geschäftsverbindungen zur MGM auf Grund der Neubaupläne gelöst.

( ... ) Das Fachblatt der Kinobesitzer, das "Film-Echo", spiegelte spaltenlang den Zorn seiner Abonnenten. Horst Axtmann, der Chefredakteur des Blattes, bezeichnete das Kinoprojekt der Hollywood-Gesellschaft als "das deutsche Abenteuer der MGM". Er drohte, man werde dem "Filmlöwen aus Hollywood" schon auf den Zahn fühlen. ( ... ) Das Blatt ließ durchblicken, daß die Kinobesitzer zu der drastischsten Maßnahme entschlossen seien, die jeder Erklärung eines Wirtschaftskrieges vorausgeht: dem Abbruch der geschäftlichen Beziehungen. ( ... )

-

So recht verstehe ich nicht, wogegen L.E. wettert. Sein Argument ist

"But nostalgia is not a valid reason for keeping an obsolete technology on life support in the mainstream."

Kein Einwand. Nur war/ist das angestoßene Thema

" ... to request that the studios not go through with their plans to stop sending archival 35mm prints out to repertory cinemas."

Scheint mir irgendwie eine andere Argumentationsebene. Davon abgesehen wundere ich mich (und fände die Diskussion um 35mm-Archivkopien vertiefenswert) - um so mehr, als L.E. unter seinen teaching interests angibt

" ... the history of moving image technologies and the practice and ethics of archival film preservation and restoration."

Nanu - ein Archivar, der das 35mm-Filmbandoriginal nicht mehr schätzt?

-

Offenbar war das MGM bei seiner Eröffnung keineswegs gut gelitten. Im Film-Echo war 1956 zu lesen:

Gerhard Fritzsche, der Architekt des neuen MGM-Theaters am Berliner Kurfürstendamm, gab der leichten Verwunderung bei der Pressebesichtigung mit den Worten Ausdruck: „Ich habe sehr viele Wünsche der MGM bei diesem Bau berücksichtigen müssen, ich hoffe aber, daß sich das Berliner Publikum bald am dieses Theater gewöhnen wird.“

Nun, an viele Dinge wird es sich gar nicht erst zu gewönnen brauchen, weil sie ihm auf Anhieb gefallen werden. Da ist beispielsweise der ungewöhnlich breite Reihenabstand (1 Meter) der komfortablen Klappsitze (Kamphöner). Man sitzt bei MGM ausgezeichnet. Die Entlüftung, der schwache Punkt so vieler und selbst hochmoderner deutscher Filmtheater, ist vorbildlich. MGM hat sich die Klimaanlage, die die Berliner Firma Günther Wichmann einbaute, 10% der Bausumme kosten lassen. Die Bildwiedergabe auf der riesigen CinemaScope-Leinwand (Ernemann X-Maschinen mit amerikanischen Lampen) läßt gleichfalls keine Wünsche offen. Die vielen schnellgesprochenen Dialoge des ersten Hauptfilms waren nicht immer gut verständlich; das kann aber auch an der Synchronisation oder an der Kopie gelegen haben, denn die Vorfilme wiesen diesen Mangel nicht auf. Daß das Theater keine Plakat-Außenfront hat, ist nur zu begrüßen; wo es keine Fläche gibt, kann es erst gar nicht zu Farbgreueln kommen. Wenn man sich nun noch zur Aufgabe des häßlichen Slogans „in herrlichen Farben" in der Leuchtschrift entschließen könnte. An das Babyrosa des Innenraums wird man sich allerdings erst gewöhnen müssen, ebenso an das aus England importierte Einheitsteppichmuster aller MGM-Theater und an die ungeniert zur Schau gestellten Hilfsmittel der Akustik. Obwohl die Decke mit 22 Riesenlampen gepflastert ist, spenden sie doch nur ein relativ schwaches und vor allem recht kaltes Licht. Das MGM-Theater verzichtet auf die Attribute der Wohnlichkeit, auf Goldbronze, Edelhölzer und Plüsch, die wir in den deutschen Kinos gewohnt sind und mit denen ja bisweilen einiger Mißbrauch getrieben wird. Das Haus mit seinen 1000 Sitzplätzen und seiner eigenartigen, allerdings sehr großzügigen Raumaufteilung (die Treppen, die vom Rang ins Parkett führen, machen diesen zum Hochparkett, zumal sich keine Parkettreihen unter ihm befinden) wird jedenfalls sowohl dem Publikum wie der Fachwelt einigen Gesprächsstoff geben.

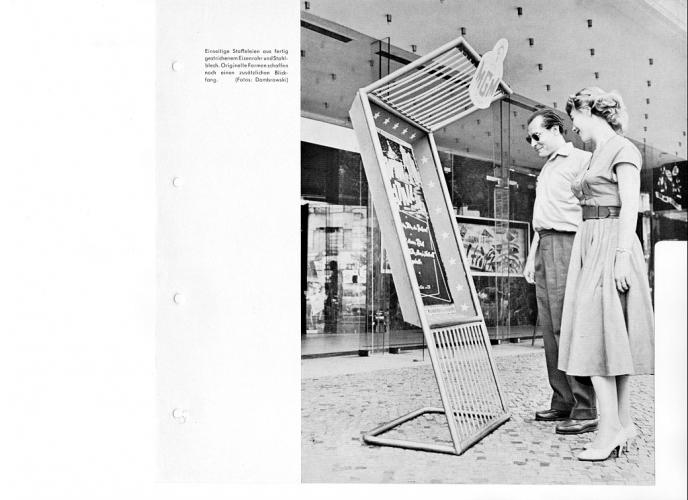

Zufallsfund: Ein zeitgenössisches Foto von der Eingangsfront - aus: Filmwerbung - herausgegeben im Auftrage des Vorstands vom Werbeausschuss der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e.V., Wiesbaden-Biebrich (ohne Jahr).

-

1

1

-

-

Aus dem Filmtheater Jahrbuch 1961: .... Bild- u. Tonsyst: Sc, 1 KL, 4 KM, ToddAO, ...

Und wieder ein Theater, für das nur Vier-Kanal-Magnetton gemeldet wurde ... Wir hatten sowas an anderer Stelle schon mal für den Berliner ZOO-PALAST diskutiert. Meine Zweifel sind erheblich, dass in der Anfangszeit von 70mm wirklich alle Ur- und Erstaufführungstheater mit Mitte/links und Mitte/rechts-Kanälen ausgestattet waren ...

-

Bin kein Kölner, aber wenn ich das auf die Schnelle richtig erwischt habe, müssten (mindestens) diese Kinos rechtsrheinisch gewesen sein:

Apollo-Filmtheater Kalker Hauptstr. 91-97 Kalk Bauer B 8 A

B. L. S.-Theater Waldeckerstr. 19 Mülheim Bauer B 14

Corso-Filmtheater Kalker Hauptstr. 145-149 Kalk

Deutzer KasteII Lichtspiele Deutzer Freiheit 77/79 Deutz Askania

Lichtburg Kalker Hauptstr. 122 Kalk Bauer B 8

Luxor-Theater Alte Wipperfürter Str. 32 Mülheim Ernemann VII B

Neues Theater Buchheimer Str. 24 Mülheim Ernemann VII B

Odeon-Theater von-Sparr-Str. 50 Mülheim

Union-Lichtspiele Mülheimer Str. 130/132 Kalk Ernemann IX

Union-Lichtspiele Frankfurter Str. 4347 Mülheim Ernemann VII B

Volle Auswertung für Köln unter

-

Ich lach' mich schief über die MPAA-Bewertung: "PG-13 for a disturbing image and a crude gesture". Freigegeben ab 13 wegen eines aufwühlenden/beunruhigenden/störenden (sry - das sind die Übersetzungsmöglichkeiten, die LEO anbietet) Bildes und geschmacklosen/groben/unfeinen (nochmal LEO) Gestikulierens.

Ansonsten: hübsch. Aber wenn man auf Farbnegativ dreht, dann ist das eben kein echtes Schwarz-weiß, sondern sieht aus wie am Farbfernseher, bei dem man die Farben weggedreht hat. Ob nochmal wer auf Schwarz-weiß-Negativ dreht? Die Schwarz-weiß-Kopien der fünfziger Jahre hatten super-tolle-Grauwerte ... was war das noch für ein optisches Erlebnis ...

-

Heutzutage ist es ja irgendwie hip, für jedes und alles eine iPhone-App zu haben. Das National Film Board of Canada (NFB) ist schon seit 2009 mit sowas vertreten, gerade ist sie mal wieder aktualisiert worden (auf die Version 2.2; auch für Android und iPad). Gibt den online-Zugriff auf 2000 Kurzfilme der NFB-Online-Mediathek. Ich gebe zu, ich habe noch nicht alle gefunden, aber fürs erste wären wohl eine ganz gute Empfehlung

CITY OF GOLD (Goldrausch am Klondike)

PAS DE DEUX (der Ballettfilm von Norman McLaren) und

BEGONE DULL CARE (in dem Evelyn Lambart und Norman McLaren direkt auf dem Film gekratzt haben - Oscar Peterson gibt dem Ganzen den nötigen Schwung).

Oder gleich - wem nach abendfüllender Beschäftigung sein sollte - LEONARD MALTIN'S ANIMATION FAVORITES.

Ach ja: falls dieser November-Abend irgendwie zu düster erscheint: THE CAT CAME BACK. Katzenjammer bis zum Abwinken. Mitsingen erlaubt.

Für alle, die kein iPhone ihr eigen nennen:

http://www.nfb.ca/film/city_of_gold/

http://www.nfb.ca/film/pas_de_deux_en/

http://www.nfb.ca/fi...price_couleurs/

http://www.nfb.ca/fi...tion_favorites/

http://www.nfb.ca/fi...-cat-came-back/

Vielleicht bei dieser Gelegenheit doch eine kleine kritische Anmerkung. THE CAT CAME BACK gibt's in HD-Auflösung; prima. Wie das NFB jedoch mit PAS DE DEUX und BEGONE DULL CARE umgeht - na ja, da hätte ich mir doch etwas mehr Respekt erwartet. BEGONE DULL CARE stammt immer noch von einer Vorlage, die sich durch zwei 16mm-Klebestellen ganz am Anfang auszeichnet; während der Titel ist der rechte Bildrand weiß, und die Farbkreuzungen stammen mutmaßlich von den Filmmaterialien, die in den siebziger Jahren verfügbar waren. PAS DE DEUX (schwarz-weiß) hätte ich nun gerne mal mit vernünftigen Bildstand (und vernünftiger Bildschärfe) gesehen; auch hier sind wir aber offenbar wieder bei einer milchig-trüben 16mm-Kopie der siebziger Jahre gelandet. Lediglich CITY OF GOLD, das schon immer - auch in 16mm - gut aussah, ist auch hier nett anzusehen.

-

In der Tat, die Jungs (und Mädels?) vom Kinowiki machen einen richtig guten Job, indem sie nicht nur den Inhalt der Branchenadressbücher digitalisieren und ins Netz stellen, sondern gleich auch nach Städten und Bundesländern systematisieren. Für München etwa findet man diese Übersicht

http://allekinos.pyt...in_M%C3%BCnchen

in der (fast) jedes Kino wiederum mit seinen Detail-Informationen aus den verschiedensten Jahrgängen verlinkt ist - oft noch ergänzt mit Fotos und weiteren Texten. Gleich für das allererste Kino der Münchner Liste, das ABC-Kino in Schwabing, findet man hier die (komplette) Historie:

http://allekinos.pyt...-Kino_Schwabing

Ach ja, Entwarnung zu meiner eigenen Auswertung. Fleißarbeit war was weniger - den ganzen Rohdatensatz einer Stadt auf einmal in eine leere Excel-Tabelle kopieren, Leerzeilen 'rauswerfen und in den Auswertungsspalten die Formeln durchziehen - das ist nicht das Thema (und in weniger als fünf Minuten gemacht). Was dann aber doch etwas aufwendig ist, ist das (notwendigerweise) manuelle Durchflöhen der Rohdaten, vornehmlich auf richtig oder falsch gesetzte (oder beim Scannen erkannte) Kommata. Weil, wenn ich wüsste, der längste Name der vorkommenden Projektorenhersteller hat acht Buchstaben, dann könnte ich aus der entsprechenden Auswertung alles 'rauswerfen, was nach dem achten Buchstaben kommt. Es gibt aber eben auch solche Angaben wie "2 x Bauer U2 u. 1 x Ernemann X", und das passt in kein Raster. Also hilft es nichts, es wird ausgewertet, bis das nächste Komma kommt - und das kommt manchmal zu früh ("2 x Bauer U 2, 1 x Ernemann X") oder zu spät, so dass einem auch der Bestimmungsbahnhof oder der Name des Geschäftsführers in die Projektorenspalte rutscht. - Ich gebe zu: Die Formeln zu entwickeln war nicht-trivial, aber irgendwie spannend ...

Tja, und die Anzahl der Plätze. Erinnert mich an das Geständnis von Robert Endres, dem ehemaligen Chefvorführer der New Yorker Radio City Music Hall (in seinem Post vom 16. April 2010):

"In a sense everybody may be right, since the seat count at the Hall frequently changes. When I first started learning about the Hall when I was in Illinois, it was listed as having 6,200 seats. Fred Kellers, who was a Vice President of House Operations told me that Roxy wanted to claim that the Hall had more seats than his former venue the Roxy. Thus, they counted even the toilets as “seats” along with the furniture in the lobby."

-

Filmhistorische Forschung beschäftigt sich meistens ja mit der Deutung »historischer« Filme. Die Frage, an welchen Orten und unter welchen technischen Bedingungen Filme vorgeführt wurden, ist dahinter eher zurückgetreten. Soweit Filmtheatern als solchen überhaupt Aufmerksamkeit gewidmet wurde, dann unter architektonischen Gesichtspunkten – womit schon wieder eine Verengung des Betrachtungsaspekts vornehmlich auf »Filmpaläste« vorgenommen wurde.

Dabei ist es seit der digitalen Verfügbarkeit der (westdeutschen) Kino-Branchenadressbücher wesentlich leichter geworden, Informationen über die Kinolandschaft vergangener Zeiten zu gewinnen. Das setzt allerdings voraus, entsprechende Auswertungs-Routinen zu entwerfen, die den (gelegentlich etwas unsystematischen) Datenbestand digitalisierter Adressbücher in eine systematische Tabellenanordnung übernehmen, die sich anschließend mit den üblichen statistischen Mitteln aufbereiten lässt - anstelle von Strichlisten, durchwachten Nächten und hoher Fehleranfälligkeit. Die Text-Formeln eines beliebigen Tabellenkalkulations-Programms können richtig hilfreich sein. Die verwendeten Formeln sind übrigens im Anhang dokumentiert.

Allerdings:

- Die Kino-Adressbücher gab es in einer hier interessierenden, vernünftigen (d.h. insbesondere detaillierte technische Daten umfassenden) Form nur bis einschließlich 1962 und nur für Westdeutschland, und

- die in den Adressbüchern zusammengefassten Daten beruhten auf Selbstauskünften der Betreiber. Ob sie stimmig sind, ob da nicht gelegentlich zu eigenen Gunsten geflunkert oder aus Unkenntnis über den Maschinenpark unzutreffende Angaben gemacht wurden – keiner wird das im Einzelfalle aufklären können. Was immer aber für das einzelne Kino als Angabe falsch gewesen sein mag – in der summarischen Zusammenfassung für siebzig, achtzig oder mehr Kinos an einem einzelnen Kinostandort wird gleichwohl ein relativ zuverlässiges Bild über die Vorführbedingungen verflossener Zeiten.

In der anhängenden Datei sind die Kino-Adressbücher des Jahres 1962 für die zwölf westdeutschen Großstädte mit (seinerzeit) mehr als 500.000 Einwohnern ausgewertet – plus Nürnberg, das nahe an der Grenze zu einer halben Million lag. Die Auswertung ist weitgehend selbsterläuternd. Gleichwohl mögen einige Hinweise hilfreich erscheinen, um sich in das Material einzulesen (siehe für einen Überblick insbesondere S. 55 mit der Gesamtauswertung):

- Die Auswertung der dreizehn Städte erfasst 11,4 Millionen Einwohner. Westdeutschland hatte 1962 57,2 Millionen Einwohner. Damit gibt die Auswertung Auskunft über die Kinosituation von einem Fünftel der westdeutschen Gesamtbevölkerung.

- Insgesamt sind 1.065 Bildwände nachgewiesen mit 536.000 Sitzplätzen. Für jeweils 1.000 Einwohner standen damit 48 Sitzplätze zur Verfügung, oder andersherum: Jeweils 21 Einwohner haben sich im Durchschnitt einen Sitzplatz geteilt. Die Spannbreite zwischen den betrachteten Großstädten ist nicht wahnsinnig groß; ein einzig echter Ausreißer ist Dortmund, wo es fast 58 Sitzplätze je 1.000 Einwohner gab. In Nürnberg waren es dafür nur 42.

- Im Durchschnitt hatten die Kinos ziemlich genau 520 Plätze. Auch hier sind die Abweichungen zwischen den Standorten nicht wirklich aufregend. Lediglich Duisburg fiel mit 620 Plätzen aus dem Rahmen.

- Es gab noch eine riesige Zahl von Großkinos mit mehr als 800 Plätzen – 122 der 1.065 der nachgewiesenen Filmtheater, also fast 12 %. In der Spitze ging das bis zu 2.000 Plätzen (vorübergehende Spielstätten wie den Berliner Sportpalast oder die Gruga-Halle in Essen dabei mal ganz ausgenommen).

- Ein gutes Drittel der Theater (36,7 %) spielte mit Becklicht. Ein Viertel (25,8 %) war bereits auf Xenon umgestellt, mit Reinkohle spielten den Angaben zufolge lediglich noch knapp 17 %. Die Philips-Impulslampe war mit 1 % (12 Theater) mengenmäßig kaum wahrnehmbar. Überraschend jedoch die hohe Zahl der Nicht-Angaben (fast 20 %); über die Motive darf man spekulieren (und die entsprechenden Theater wohl vornehmlich im Lager der Reinkohlen-Spieler vermuten). – Regionale Abweichungen bei der Xenon-Einführung sind übrigens überdeutlich: In Stuttgart war 1962 schon die Hälfte der Theater umgestellt, in Bremen nur 15 %.

- CS konnten den Angaben zufolge gut 90 % der Kinos spielen. Irgendwie lässt mich bei Sichtung des Quellmaterials allerdings der Gedanke nicht los, dass diese Zahl leicht fehlerbehaftet sein könnte und die tatsächliche Quote eher noch höher lag.

- Rund ein Viertel aller Großstadtkinos (25,4 %) waren mit Magnetton-Wiedergabe ausgestattet. In der regionalen Verteilung war die Schwankungsbreite nicht ganz unbeachtlich und lag zwischen 37,5 % (Nürnberg) und 15,3 % (Dortmund). Gleichwohl: An unzureichenden Abspielmöglichkeiten lag es offenkundig nicht, wenn dem vierkanaligen Magnetton auf 35mm nur eine kurze Blütezeit beschieden war. – Die Angaben für das Perspecta-Verfahren sind leider arg unzuverlässig, wie ein Vergleich unter verschiedenen Jahrgängen der Adressbücher gezeigt hat, und wurden deshalb nicht ausgewertet.

- 34 Kinos waren für 70 mm eingerichtet, angeblich zwölf für Cinerama/Cinemiracle. Die erstgenannte Angabe lässt sich anhand der Angaben zu den Projektoren (DP 70, Bauer U2, Fedi) in etwa plausibilisieren, bei der zweiten wurde aber wohl heftigst geflunkert. Oder mag irgendjemand daran glauben, dass in Nürnberg zeitgleich drei Theater Cinerama/Cinemiracle spielten? Da versuchten sich wohl die Inhaber gegenseitig auf dem Papier zu übertrumpfen. (An anderer Stelle nachgewiesen ist lediglich das Delphi: http://cinerama.topc...amatheatres.htm). Für Berlin reklamierte auch der Titania-Palast das Cinerama-Attribut, wo meines Wissens nie ein Dreistreifen-Film zur Aufführung gelangte. Das Regina in Bremen andererseits erscheint nur mit einer einfachen Vier-Kanal-Installation (und Bauer B 12) – hier gibt es weder einen Hinweis auf Cinerama/Cinemiracle noch auf 70mm.

Und schließlich: Die Kinoprojektoren:

- Ernemann führte mit 35,0 % der Spielstätten. Bauer kommt erst auf den zweiten Platz – mit 27,9 %. Philips als drittplazierter hält 13,5 %. Vierter ist Frieseke & Höpfner mit 8,2 %. Die Askania AP XII liegt dann gerade noch bei der Hälfte der F&H: 4,4 %. Was danach kommt, ist vorwiegend Vorkriegs-Altmaterial (AEG, Nitzsche Matador, Erko, Ernon, Hahn-Goerz). (Leider ist bei Bauer und Ernemann nicht mehr verlässlich feststellbar, wie hoch hier der jeweilige Vorkriegs-Anteil war.) – Kinoton wird man in dieser Auflistung vergeblich suchen; die Serienfertigung von Projektoren begann erst zehn Jahre später (1972), nachdem Philips die Fertigung von Kinoprojektoren eingestellt hatte.

- Cinemeccanica war 1962 ebenfalls noch kein Begriff: Gerade zwei Standorte sind nachgewiesen.

- Eine Gaumont Kalee hatte sich nach Hamburg verirrt (britische Zone), eine Century nach München (amerikanische Zone). Und eine 16mm Debrie gab es, ebenfalls in München.

- Manche Standorte waren den Angaben zufolge schon komplett mit Nachkriegs-Neumaterial bestückt – man schaue sich nur Nürnberg an. Eine VII B sucht man da vergebens. Absolut museal kam dagegen die Kino-Landschaft in Berlin daher. Vorkriegs-Vielfalt sondergleichen!

- »Hauptstadt« der Bauer-Maschinen war natürlich Stuttgart (Marktanteil 51,9 %); Hannover kam gleich hinterher mit 48,0 %. Gegenstück dazu war Nürnberg mit 52,5 % Ernemann, gefolgt von Duisburg (43,6 %). Frieseke & Höpfner war in Duisburg besonders stark (40,0 %). Das belegt wahrscheinlich recht gut die These: Es waren letztlich die örtlichen Kinotechnik-Vertretungen (und ihr Ruf), die den regionalen Marktanteil entscheidend bestimmten.

Zum Schluss: Nur allzugern hätte ich Inhaltsverzeichnis und Inhalt miteinander verlinkt, aber die gesetzten Links gingen leider bei der Umwandlung in eine pdf-Datei verloren. Insoweit muss es bei einer gewissen Unvollkommenheit bleiben! Ebenso, was die fehlenden Seitenzahlen betrifft.

Abschließend einen großen Dank, dass das Kino-Wiki die Originaldaten in auswertbarer Form im Internet bereitstellt!

-

Falls es jemand interessiert, wann und zu welchem Preis die Kamera mit der Seriennummer 214 verkauft wurde, der findet sie hier wieder:

http://www.icollector.com/Early-35-mm-Movie-Camera-Kine-Messter_i6155441

-

... und, verdienstvollerweise, widmet der Tagesspiegel auch unter der Woche dem Bundesplatz-Studio seine Aufmerksamkeit (sogar mit Foto):

http://www.tagesspiegel.de/berlin/sitzen-wie-im-zoo-palast/5782144.html

-

Jetzt nur noch im Netz nachzulesen:

http://berliner-grenzkinos.de/

Besonderen Spaß hat mir dieses Schreiben an die "Direktion der Oppelner Lichtspiele" (in Kreuzberg) gemacht:

http://berliner-gren...09_Oppelner.gif

Die den Grenzkinos zugedachte politische Aufgabe wird es wohl in erster Linie gewesen sein, Ostberliner Zuschauern westliche Wochenschauen vorzuführen; der anschließend gezeigte Spielfilm wird da eher Mittel zum Zweck gewesen sein. Die Wochenschauen waren immer stramm antikommunistisch und erklärten die Welt - auf einfachere Weise ;)

Flotte Marschmusik und ein Sprecher im Kommandoton machten sicherlich ebenso Eindruck.

-

Ich habe mich immer gefragt, warum dieser Gesamt-Berliner Kulturplan nicht einer Lizenz zum Gelddrucken gleichkam. Es wäre jedenfalls für einen Kinobesitzer ein Leichtes gewesen, seine Kassiererin mit 50 Westmark in die nächste Wechselstube zu schicken (die gab's im alten West-Berlin an jeder Ecke), um zum Kurs von 1 : 4 zweihundert Ostmark einzutauschen. Die konnte er in die Kasse packen und bei sich selbst einhundert Eintrittskarten "kaufen" (die ihr Ende als Asche in einem Aschenbecher fanden). Für die 200 Ostmark Kasseneinnahme bekam er im Rahmen des Kulturplans 200 Westmark. Davon ging der Verleihanteil ab (vermutlich lag der bei etwa 30 %), behielt er also 140 Westmark für sich selbst. Nach Abzug seines ursprünglichen Einsatzes hätte er glatt 90 Westmark Gewinn gemacht ...

Ob man seinerzeit Kontrolleure schickte, die von der anderen Straßenseite aus beobachteten, wieviele Leute das Kino betraten?

-

.... hätte ich eher die Kraftverstärker vom Funkwerk Kölleda erwartet.

In einem West-Berliner BWR? Obacht: Wir reden über eine Zeit, die mitten in den Kalten Krieg fiel ...

Da fuhr man in den Westsektoren beispielsweise schon mal nicht mit der S-Bahn, weil sie von der ostzonalen Reichsbahn betrieben wurde (auch wenn dies eine Entscheidung der Allierten - aller vier Alliierten - gewesen war).

Alles weitere im Internet unter "S-Bahn-Boykott" und in anderen zeitgenössischen Quellen ...

-

Ahaa also war es gar nicht von anfang an eine Schule das ist natürlich was anderes.

Doch, war sie. Nur zwischenzeitlich anders genutzt ...

http://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/derbezirk/2visit/2visit-z.html

-

... der restlich Gebäudekomplex wurde zu der Zeit als Krankenhaus genutzt.

Überhaupt hat die Zinnowwald-Schule eine bewegte Vergangenheit. 1946 wurde hier die West-Berliner SPD gegründet:

In der Aula der Zehlendorfer Zinnowwaldschule kamen am 7. April 1946 rund 500 Delegierte zum Bezirksparteitag der "alten" Berliner SPD zusammen. Für sie war es ein zweiter Anfang - nachdem sich genau eine Woche zuvor die (West-)Berliner Mitglieder der SPD in einer Urabstimmung gegen die von KPD und sowjetischer Militäradministration geforderte Vereinigung von KPD und SPD ausgesprochen hatten. Die Fusionsgegner hielten den Anspruch der SPD auf Eigenständigkeit aufrecht, der Parteitag in der Zinnowwaldschule war Symbol des Kampfes der Berliner Sozialdemokratie für Freiheit und Unabhängigkeit.

http://www.vorwaerts.de/trackback/5133

http://archiv.spd-be...teitag-der-spd/

Die erste Vorstellung ist schon terminiert? Dies findet sich inzwischen auf der Seite des Fördervereins:

KINO IN DER AULA "Die Feuerzangenbowle" am 25.11.2011, 17.30 Uhr

Zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit zeigen wir in der Aula den Film "Die Feuerzangenbowle". Es gibt gegrillte Würstchen, Brezeln, Popcorn und Weihnachtliches Gebäck. Wer ein bißchen früher kommt, hat die Möglichkeit, sich die Filmprojektoren aus alten Zeiten anzusehen, die demnächst wieder aktiviert werden sollen.

-

Das sind doch wirklich gute Nachrichten ... !

-

Versuch einer Klärung. Wenn jemand den von Dir referenzierten Link überschreibt mit "R.I.P., the movie camera: 1888-2011. Major manufacturers have ceased production of new motion picture film cameras; cinema as we once knew it is dead", dann finde ich es nur legitim, mal einen Moment darüber nachzudenken, welcher Befund denn eine so plakative Aussage erlaubt. Meine Gegenthese wäre: Da hat einer nicht zutreffend analysiert. Mein Bezugspunkt: Noch bringen gebrauchte Filmkameras Geld am Markt; richtig gutes Geld. Sie werden also - cum grano salis - für die Produktion benötigt; für die Filmproduktion, wohlgemerkt. (Von den wenigen Exemplaren, die als Ausstellungsstücke geeignet wären, sehen wir jetzt mal ab. Nicht mal einer Technicolor-Zweistreifen-Kamera sieht man an, ob sie für die Aufnahmen von SINGING IN THE RAIN eingesetzt wurde.) Also: Die Preise sind nicht im Keller, auch gebrauchte Filmkameras sind noch was wert. Dass keine neuen Filmkameras mehr hergestellt werden, finde ich nicht weiter irritierend. Die Situation ist so ungefähr wie bei Henry Ford, wenn er am Fließband stand und der Produktion der Tin Lizzy zusah. Waren seine Fließbänder gut ausgelastet, ließ sich die Produktion gerade gut absetzen - er wäre doch verrückt gewesen, noch ein weiteres Fließband aufstellen zu lassen. Aus dem Umstand, dass er keine weiteren Fließbänder hinstellen ließ, kann man nun aber gerade nicht schließen, dass er keine Tin Lizzies mehr verkaufte. Im Gegenteil, die gingen weg wie nichts. Nur gab es keinen Bedarf, nochmal die Produktionsmenge zu steigern. So auch hier. Setze Fließband=neuproduzierte Filmkamera und Tin Lizzy=Filmaufnahme, dann hast Du die gleiche Situation. Das ist das, was ich - viel kürzer - gestern im Hinterkopf hatte.

Was kann man daraus schließen? Weiter als bis hierher gar nichts. Märkte sind ziemlich dumm. Sie vergessen schnell die Vergangenheit, und noch weniger ist es ihnen zueigen, in die Zukunft zu schauen. Jedenfalls über, sagen wir, die nächsten drei Monate hinaus. Keine Ahnung, wie lange die Sandwich-Produktion von Kinofilmen (noch) anhalten wird. Vielleicht ist sie wirklich so schnell zu Ende, wie Du es erwartest. Vielleicht haben wir auch eine lange Übergangszeit vor uns. Warten wir es ab. Der heutige Marktpreis für Filmkameras wird es uns jedenfalls nicht verraten. Nur das Gegenteil würde er klar indizieren: Purzelte der Preis für gebrauchte Kameras ins Bodenlose - dann wäre mit Sicherheit das Ende der analogen Filmaufnahme gekommen. - Ende der ökonomischen Betrachtung.

-

1

1

-

-

Zur IFU noch ein interessanter Thread im Synchron-Forum, insbesondere dieser

http://215072.homepa...message=7035406

Weitere Fotos hier:

http://www.vlannert....t/gallery4.html

http://www.lost-hist...62&show=gallery

und ein (ziemlich aktueller) Blog der Ehemaligen des IFU

-

Wenn 15 Kameras noch 225.000 Dollar bringen, dann würde ich ja nicht unbedingt von einem bodenlosen Preisverfall sprechen ...

-

Zwei tolle Schmuckstückchen! Gratulation!

Teilt übrigens jemand meine Einschätzung, dass das zweite Plakat irgendwann vor dem August 1961 entstanden sein muss? Der Gesamtberliner Kulturplan ("1 : 1 für Ostbesucher") hatte da ja sein abruptes Ende. Wäre dann noch vor der Übernahme des CAPITOL durch die Deutsche Cinerama GmbH gewesen ...

-

Panacolor. Was für eine nette Verfremdung. Sie kopierten bis zum Schluss ausschließlich schwarz-weiß.

Ein früherer Thread enthält etliches an Hintergrund über die ehemalige Internationale Film-Union in Remagen:

-

Da ich nicht zu denen gehöre, die rechnen mögen, sei es gleichwohl erlaubt (falls nicht als zu vorwitzig empfunden), stattdessen auf ein winziges Detail in den Umbauplänen hinzuweisen: Die Bezeichnung der Projektorenstandorte A(bel) und C(harlie) ist vertauscht ...

Und schon bin ich wieder weg ... ;)

Fotos vom Atrium Stuttgart (Mai 1994)

in Nostalgie

Geschrieben

Ach ja: Der alte Wechselkurs von 1:4 - Bretton Woods (mit den seinerzeit festen Wechselkursen) lässt grüßen ...

Erst 1969 sank (mit der Aufwertung der D-Mark) der Kurs auf 1:3,66 ...

Wahrscheinlich waren aber schon die 2500 Dollar ein reichliches Entgelt für den Hersteller ...

Erstaunlich, dass man alle technischen Details in New York entscheiden ließ ...