-

Gesamte Inhalte

8.304 -

Benutzer seit

-

Letzter Besuch

-

Tagessiege

216

Inhaltstyp

Profile

Forum

Galerie

Alle erstellten Inhalte von Film-Mechaniker

-

Suche günstige & gute Schmalfilmkamera

Film-Mechaniker antwortete auf sasoriza's Thema in Schmalfilm

Zur Stelle! Da ist kein Pilz, das sind klassische Kittblumen. Die Kittfläche zwischen zwei mit gleichem Radius geschliffenen Linsen zerfällt. Es handelt sich traditionell um Kanada-Balsam, ein Extrakt aus kanadischen Kiefern, also ein Baumharz. In jüngerer Zeit verwendet man auch und zunehmend Kunststoffe mit Härtemöglichkeit, d. h. UV-härtende Klebstoffe oder Epoxidharze. Man kann das beheben lassen, es kostet aber Geld. Offerten einholen . . . Die einen Systeme altern schlechter als andere. Das gehört zum Leben. Gerade bei Massenfertigung ist das Risiko für Ausfälle größer. Darum kosten Objektive für Professionelle Tausende, Zehntausende. Strengere Ansprüche, kleinere Serien -

Hundert Filmkopien im Meßinstrument

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Kopienbefunde

Alles. Nach Digitalisierung gibt es keine fotochemische Struktur mehr, sondern Dateien aus L und O. Man muß das in aller Aufrichtigkeit erkennen und anerkennen. Aus einem Datenhaufen wird nie ein Film, das ist keine Behauptung von mir, sondern schlichte und ergreifende Tatsache. Auf dem Film ist ab CGI eine Pixelparade, niemals jedoch ein mit Objektiven entworfenes oder von einem solcherart entstandenen Bild kopiertes Bild. Das Kontaktkopieren ist dabei unverwechselbar, weil es ein reprografisches Verfahren und gleichzeitig Vervielfältigung ist. -

Ich habe die Programme der 1970er Jahre im Rex im Hauptbahnhof Zürich, im Cinébref (stündlicher Beginn) in Bahnhofnähe und anderen Häusern erlebt. Die Wochenschau konnte ja in vielen Ländern nur produziert werden auf der Grundlage der Zwangsverabreichung. Filmwerbung war teuer, aber immer wieder vorhanden, dann aber zwei bis drei Minuten lang. Zuletzt die Dias, vom Haarkünstler im Quartier über die Garage Superpneu bis zum Eis am Stiel, im Allgemeinen im Idealformat unter Glas, von Hand mit dem Abwinkler gezeigt.

-

Filmtheoretische Reflexionen im Filmvorführerforum

Film-Mechaniker antwortete auf Gonzo's Thema in Allgemeines Board

Meine Unterstützung Es ist manchmal einfach schrecklich zu lesen, wie in unserem Forum geschrieben wird. Ich wähle nach Möglichkeit das deutsche Wort, zum Beispiel Schnittmeister anstelle von Cutter oder Vorführerin statt Opératrice, usw. Posten, booten, linken und dergleichen ist einfach armselig. -

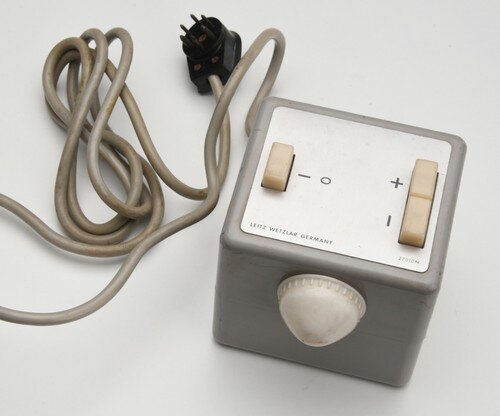

An der Stelle noch ein Mal Werbung für das Produkt PARATAX Es handelt sich um den einzigen Filmkitt auf dem Markt, der frei von fluorierten und oder chlorierten Kohlenwasserstoffen ist, der kein Dioxan enthält, keine Zusatzstoffe, keine Konservierungsstoffe, keine Geschmackverstärker und keine Halluzinogene. Im Ernst, PARATAX kommt aus meiner eigenen Praxis, wo ich eines Tages beschloß, mein Filmkitt soll kein Schnellkitt sein, für den man den Preis der Giftigkeit bezahlt. 10 ml kosten Fr. 9, das sind etwa 6 Euro. Ich habe die Glasphiole aufgegeben, wie man sie in Wikipedia unter Filmkitt auf dem Bild sieht. Neu erfolgt die Lieferung im PE-Fläschlein. Auch 250 ml ist erhältlich zu Fr. 40/27 Euro. Ich empfehle das Umschütten in so genannte Wägegläser mit eingeschliffenem Stopfen. Die haben guten Stand, lassen sich im Nu schließen und sind mit etwas Vaseline am Stopfen vollkommen dicht. Sie sehen so aus: http://img.7pics.info/07401-150_6dc.jpg Bestellungen bitte als PN

-

Yesterday I paid $17.00 for a ticket to see AVATAR 3-D in IMAX. The moment I entered the theatre I instantly realized that I was not looking at a true IMAX screen and recognized the rest of the theatre as just another multiplex. When I looked up in the projection booth I saw two digital-projectors that said IMAX but I knew I was not going to see a 15-perf 70mm feature. My heart sort of sank but I gave them the benefit of the doubt. Just before the trailers rolled the Voice of God that they've always started IMAX films (and used to get my blood pumping because I KNEW THEN I and my fellow audience were about to experience something spectacular) this voice told how we were about to see the "biggest movie playing on the biggest screen in THAT theatre-- 50' by 30'!!!" But I knew that this voice telling us a big fat lie. It looked like the took out the first row of seat and stretched the screen down to the floor give it another 4 or 5'. I knew that I and everybody else around me just got ripped off. This afternoon I went and saw "The White Ribbon" at another theatre that advertises as having an IMAX theatre. After the film I walked in this "IMAX" theatre and saw the same thing-- basically another multiplex that removed the front row and slapped some IMAX stickers around. So I don't get it. How are digital IMAX 3D projectors any different than a good high-quality theatre using a digital 3D? I did not see any difference in quality. None. Unless I know for a fact that an IMAX theatre is projecting on true film in 10 or 15 perf 70mm I WILL NEVER be suckered into another show that is advertised as IMAX. How can they sell themselves out like this. Joe Taylor, cinematography.com, 9. Januar 2010 Gestern zahlte ich 17 Dollar für eine Karte zum Besuch von AVATAR 3-D in IMAX. Im Moment, als ich das Theater betrat, merkte ich sofort, daß ich nicht an eine richtige IMAX-Bildwand schaute, und erkannte den Rest des Theaters als gerade ein weiteres Multiplex. Als ich zum Bildwerferraum hochblickte, sah ich zwei Digitalprojektoren, auf denen IMAX steht, doch ich wußte, daß ich nicht 15perf.-70-mm sehen würde. Mein Herz fiel irgendwie hinab, aber ich gab ihnen die Zugabe des Zweifels. Direkt vor dem Programm erschallte Gottes Stimme, mit der sie IMAX-Filme immer eröffneten (und regelmäßig meinen Puls beschleunigten, weil ich DAMALS WUSSTE, daß ich und meine Mitbesucher etwas Spektakuläres erfahren werden), diese Stimme sagte, wie wir dabei wären, den „größten Film auf der größten Bildwand in DIESEM Theater zu sehen, 9.1 auf 15.2 Meter!“ Doch ich wußte, daß diese Stimme uns eine dicke, fette Lüge erzählt. Es sah aus, als hätten sie die erste Sitzreihe herausgenommen und die Bildwand bis auf den Boden herabgezogen, um sie eineinhalb Meter zu vergrößern. Ich wußte, daß ich und alle anderen um mich herum einfach abgezogen werden. An diesem Nachmittag ging ich DAS WEISSE BAND in einem anderen Kino anschauen, das in der Werbung angab, ein IMAX zu haben. Nach dem Film ging ich in jenes „IMAX“-Theater und sah dieselbe Sache — im Grunde ein weiteres Multiplex, wo man die Frontreihe entfernt und ein paar IMAX-Kleber hingepappt hat. Also, ich begreif's nicht. Wie sind digitale IMAX-3-D-Projektoren anders als ein gutes Theater, wo man Digital-3-D verwendet? Ich sah keinen Güteunterschied. Keinen. Ohne eine Tatsache, anhand derer ich weiß, daß ein IMAX-Kino 70-mm-Film mit 10perf. oder 15perf. projiziert, werde ich mich NIE WIEDER eine eine solche Schau locken lassen, die mit IMAX angekündigt ist. Wie können die sich so ausverkaufen.

-

Hier ist etwas: http://www.goots.de/shopdaten/kaercherpdf/1.394-201.pdf

-

Also, wenn ihr mich meint, dann muß ich passen. Eine Kamera, die mehr als zwei Zehntel Fehler macht in der Vertikalen, gehört in den Müll. Ich verfluche übrigens niemanden. Es ist die Wegwerfmentalität, die mir Mühe macht. Super-8 ist Wegwerfen von Anfang bis Ende. Tut mir leid, findet mir jemanden, der Geld dafür ausgegeben hat, bei einer Super-8-Kamera die vertikale Einmittung zur Perforation justieren zu lassen. Die läßt sich bei den wenigsten Produkten mit vertretbarem Aufwand einstellen. Wenn man eine Wegwerfkamera reparieren will, kommt ein Desaster dabei heraus. Die Objektive sind fest montiert, die Schrauben mit manchmal schauderhaftem Lack gesichert. Litzen sind oft so knapp bemessen und verlegt, daß man beim Enfernen von Baugruppen (um an etwas Bestimmtes heranzukommen) ablöten muß, usw. Ein Beispiel: http://forum.filmvorfuehrer.de/viewtopi...=bolex+155 Der Greiferrahmen, möchte sagen, das Rahmenblechlein ist mit seiner Führung zusammen meist in ein Befestigungselement eingepreßt oder wieder mit Federblechlein montiert. Die dortigen Schrauben gelöst, halten später nicht mehr so gut wie neu im Leichtmetallguß, usw. Es ist ein Horror. Nein, Super-8 und Single-8 ist zum Davonlaufen. Begreift es bitte, Jungens, Nostalgie und Retro, alles gut und recht, nur weise ich dabei auf die Zinkpest hin. Auch ein Retroliebhaber war nämlich jener Kunde meines Freundes D. K. hier in Basel, Fernseh-Radio-Elektrikermeister seines Zeichens, der ein altes Radiogerät zur Reparatur brachte. Beim Öffnen zeigte sich, daß das gesamte Getriebe der Abstimmung sich in Wohlgefallen, sprich: Pulver aufgelöst hatte. Keine Kegelzahnräder mehr, keine Wellen mehr. Neubau, teure Sache. Das einzige, was sich beim Film zersetzen darf, ist der Film. Eh meistens nur Schrott. Durfte wieder süffisant sein. Aber auch wahr!

-

Ist der Projektor geneigt?

-

Switar 1,6 / 10 mm, Probleme beim fokusieren

Film-Mechaniker antwortete auf Mich's Thema in Schmalfilm

Manfred, ich habe genug mit Kern-Objektiven gearbeitet, um sie beurteilen zu können. Zeiß-Planare sind Weltspitze. Nur, daran habe ich schon mal in einem Faden angeklopft, haben sich die Ansprüche, subjektive und objektive, an die Optik verändert. Die Sichtweise hat einen fundamentalen Rutsch erfahren, heute 20jährige nehmen die Umwelt anders wahr als 60jährige. Alles in allem hat der Filmzuschauer mehr Abstand zum Dargestellten, ich möchte sagen, er ist irgendwie aufgetaucht aus den Fluten der vergangenen Zeit und blickt sich nun um. 1967 ist die alte Zeit unwiederbringlich zu Ende gegangen. Die Ausleuchtung ist nicht mehr die gleiche. Es ist so, daß man heute gar keine Produktion mehr zusammenbrächte, die wie 1960 funktionierte. Wer schleppt den ganzen Tag Scheinwerferballast? Wer nimmt es hin, am Folgemorgen stumme Muster anzuschauen, analogen Ton um Mittag synchron zu haben, beim Dreh keinen Monitor dabei zu haben? Wer ist überhaupt willens, von 80 ISO Filmempfindlichkeit auszugehen? Es steckt mehr Arbeit in gut ausgeleuchteten Aufnahmen, als man auf den ersten Blick sieht. Das wurde mit 250 ISO, 500 ISO heute bei mit damaligem 125-ISO-Material vergleichbarer Körnigkeit, korrumpiert. Ich kann's nicht ändern. Wenn man eine TC-Kopie von Breakfast at Tiffany's mit Kohlenbogenlicht auf eine kalkweiße Wand spielt, leuchtet ein Bild mit der Sonne (bzw. den künstlichen Sonnen) der Aufnahme. Dieses innere oder vielleicht tiefere Leuchten ist nicht mehr. -

Bestimmung der Aktreihenfolge anhand der Startbandfarben

Film-Mechaniker antwortete auf EnWo's Thema in Technik

Meinst du simple Transistorverstärker, stehende Xenonkolben, Super-Kiptare in Aluhülse, auf der starken Seite Hello, Dolly! in 70 mm? -

Bestimmung der Aktreihenfolge anhand der Startbandfarben

Film-Mechaniker antwortete auf EnWo's Thema in Technik

Dem stimme ich grundsätzlich zu, wir dürfen an der Lehrabschlußprüfung auch Normenauszüge, Tabellenbücher und Formelsammlung brauchen. Es ist vielmehr ein pädagogisches Thema, dem Nachwuchs statt Wohlfühlquatsch, wie ich es an der Gewerbeschule mit dem neuen Bildungsplan 2009 erlebe, klare Instruktion zu geben. Letztlich ist sogar pauken besser als das Ratespiel, das heute abgeht. Mein Vorführlehrer hat mir 1988 einen Abschnitt aus einer TC-Kopie mit Academy-Bild vorgelegt, Tonspur mono, wenn ich mich recht erinnere, und mir Zeit gelassen, alles herauszufinden, was zu finden ist. Von ihm kein weiterer Laut. Das funktionierte bei mir, weil ich irgendwie zur Schieblehre griff (das heißt heute Meßschieber oder Messschieber), das Einzelbild maß und mir einen Reim auf das Seitenverhältnis zu machen versuchte. Es fehlen eindeutig historisch eingerichtete Filmtheater mit der Technik von 1900: Lumière-Film, Kalklicht, Messing- und Stahlkonstruktion, Kurbel, blankes Triplett, Einflügelblende 1920: Normalfilm mit Vollbild, Reinkohlenlicht, Stahlkonstruktion, regelbarer Gleichstrommotor, blanker Vierlinser, Dreiflügelblende 1940: Normalfilm mit Normalbild, Beck-Bogen-Licht, Gußgehäuse und Stahlwerk, Wechselstrommotor, blanker Fünflinser, Zweiflügelblende Daneben Schmalfilm und Dias -

Switar 1,6 / 10 mm, Probleme beim fokusieren

Film-Mechaniker antwortete auf Mich's Thema in Schmalfilm

Gut, Michael, gehen wir's systematischer an. Stelle zuerst den Sucher auf dein Auge ein: Revolver verdrehen, so daß kein Objektiv in Aufnahmeposition ist, Kamera gegen eine gleichmäßig helle Fläche richten, i. A. zum Himmel, Okularschraube lösen und Okular einstellen, bis maximaler Schärfeeindruck der Mattscheibe besteht, Objektiv in Aufnahmeposition bringen, Blende voll auf (Öffnung 1.6) und Objekt in großer Entfernung anvisieren, i. A. den Horizont. Schärfering an den ∞-Anschlag drehen. Scharf? Jetzt ein Objekt in einem halben Meter Distanz anvisieren, Schärfering auf ½ m stellen. Scharf? Falls nicht, auf f = 4 abblenden (eventuell Licht draufgeben). Scharf? Falls nicht, ist die Optik nicht in Ordnung. Schraubenschlitze nachsehen, hat da jemand vielleicht schon gewirkt? Woher hast du das Objektiv? Letzte Möglichkeit: Suchersystem nicht in Ordnung. Hat da eventuell schon jemand geschraubt? Prinzipiell dürftest du aber die Mattfläche nicht scharf sehen können, wenn an der Kamera etwas falsch ist. -

Bestimmung der Aktreihenfolge anhand der Startbandfarben

Film-Mechaniker antwortete auf EnWo's Thema in Technik

Jüngeren sage ich gelegentlich, daß ihre Normalität bis 1970 zurückreicht, das Kino aber über 110 Jahre alt ist und eine Normalität von 60 Jahren hatte. Ohne Geschichte biste out. -

Switar 1,6 / 10 mm, Probleme beim fokusieren

Film-Mechaniker antwortete auf Mich's Thema in Schmalfilm

Die Schweine: Ein Ophthalmologe in Norddeutschland als Rohfilmkäufer, ein Sportverein in Basel mit dem Auftrag, Originale von 1941 und 1942, Schwarzweiß-Umkehrfilm, bestmöglich zu duplizieren, Essigsyndrom und Schrumpfung zwischen 5 und 20 Promille, ein Arzt im Baselland mit fünf Rollen 16-mm-Originalen, darunter Kodacolor-Material von 1934, Schrumpfung zwischen 6 und 25 Promille, Rekristallisation des Untergusses, örtlicher Schichtabfall, eine ortsansässige Kundin mit dem Auftrag für ein Zwischennegativ ab Umkehroriginal, Muster und anschließender Vergrößerung auf 35, ein Amateurfilmclub in Rom mit verschiedenen Bestellungen, die Firma Gigabitfilm, G. m. b. H., mit dem Auftrag zu einem 10-Minuten-Werbefilm in 35 (storniert), jemand im Schwäbischen mit einer Rolle zur Entwicklung, ein Privatmann mit einem Umkehroriginal von 1942, Länge 15433 Bilder, Essigsyndrom, Auftrag für ein Zwischennegativ auf Gigabifilm 40 und zwei Vorführpositive, ein Werkzeugmacher in Bayern, ein Fotograf in Oldenburg Die ersten Kineaufnahmen auf Gigabitfilm 40 stammen vom Inhaber der Firma Gigabitfilm selbst, sie erreichten mich im Sommer 2001. Die nächsten Normalfilmarbeiten fanden statt in Riehen bei Basel mit einer Arriflex 35 BL II. Im Format 35 wurde auch dupliziert, allerdings erst noch Einlicht. Das Problem ist weniger der hochauflösende Film als das mißachtete Schwarzweiß. -

Bestimmung der Aktreihenfolge anhand der Startbandfarben

Film-Mechaniker antwortete auf EnWo's Thema in Technik

Ich finde, der Vorführer sollte nicht im Bilde sein. Dafür ist der Lohn doch zu gering. Wir sind die Techniker nicht hinter den Kulissen, sondern da hinten oben. Irgendwie seit 1888 eine besondere Position, nicht? Die Aktfarben kennen, ist nicht schlecht. Ich hab' sie mir jetzt neu richtig eingeprägt. -

Switar 1,6 / 10 mm, Probleme beim fokusieren

Film-Mechaniker antwortete auf Mich's Thema in Schmalfilm

Kann man so sehen. Was ich noch anfügen wollte: Es gibt eine Linsenzahl, mit der in Abhängigkeit von Bildformat (18 X 24 cm, 4" X 5", 16 mm) und Bildwinkel (Brennweite) das Optimum bereitgestellt werden kann. So kenne ich zum Beispiel einen Sechslinser, der aus zwei Gruppen mit je zwei von drei miteinander verkitteten Linsen besteht, das Meyer-Euryplan 6,3. Eine schier unüberschaubare Menge von Doppel-Gauß-Anastigmaten mit sechs Linsen zeigt, daß man mit dieser Anzahl Linsen weit kommt. Das Kern-Switar gehört dazu. Was die Auflösung betrifft, hat mich allerdings das fünflinsige Pizar auf Gigabitfilm überrascht. Ich finde, daß es genau so fein zeichnet wie das Switar. Vielleicht sind fünf Elemente für den Schmalfilm optimal. Wenn heutige Objektive, wie die Zeiß oder Cooke einen besseren Eindruck machen, dann auf Grund der besseren Kontrastleistung, nicht wegen mehr Auflösungsvermögen. Vielleicht kommen wir auf die Projektionsobjektive, weg von den Aufnahmeoptiken, wo doch fast alles herausgekitzelt ist. Seitdem abblendbare Systeme erhältlich sind, ist die Diskussion um eine Dimension erweitert worden. Man kann in der Filmindustrie nun sagen: Hört mal, ihr Nykviste und Ballhäuser und Mullens, die Negative sind voll in Ordnung. 4k und so aufs IN ist auch gut und recht, aber wir haben im Kino nun so gute Optiken, daß die Kopiertechnik besser werden müssen, sonst hat chemischer Film wirklich keinen Sinn mehr. Falls ihr aber zur Präzisionskopie schreitet (Bildstand, Auflösung), dann ist mit 16 machbar, was bis anhin 35 leistete. (Mit 35 gehen wir groß.) -

Switar 1,6 / 10 mm, Probleme beim fokusieren

Film-Mechaniker antwortete auf Mich's Thema in Schmalfilm

Reinhard, das Auflagemaß ist das gleiche für einfache und für RX-Objektive. Die RX-Objektive haben eine zusätzliche Linse, beim Switar 25 also eine siebte, zur Korrektur des vom Sucherprisma eingebrachten Fehlers. Selbstverständlich ist Abblenden (von größter Öffnung auf 3.3 und mehr) nicht das Beste, doch bleiben wir auf dem Teppich. Ich will die Aufnahmen erst sehen, bei der diese Unterschiede (passendes Objektiv neben unpassendem mit Abblenden) hervortreten. Ich habe als erster Mensch auf Gigabitfilm 40 im Format 16 gedreht, 2005, und damals erst erkannt, was es bedeutet, wirklich mehr Auflösungsvermögen im Film als von der Optik zu haben. Nach den ersten Positiven auf gewöhnlichem Material machte ich dann Kopien wieder auf Gigabitfilm. Das ist die Prüfung! Nicht ganz scharf gibt es nicht mehr. Alles, was nicht scharf aufgenommen wurde, ist einfach unscharf. Mit Kodachrome 25 sah man auch noch einiges. Bei allen anderen Filmmaterialien versinkt die Objektivleistung in den Bildschichten. Man sieht das an einer Bildwand von wenigstens drei Metern Höhe. -

Das ist doch wohl der Gipfel !!!

Film-Mechaniker antwortete auf Martin1980's Thema in Allgemeines Board

Entschuldigt mich bitte für mein thematisches Abschweifen. Es ging ja um Filmkopien hier auf der Erde. -

Das ist doch wohl der Gipfel !!!

Film-Mechaniker antwortete auf Martin1980's Thema in Allgemeines Board

Ich sag's so: ohne Fernsehen keine Mondlandung, ohne Computer keine Bildchen vom Mars und anderen Planeten Wernher von Braun hätte jederzeit vorrechnen können, daß es einer verdammt großen Rakete bedarf, um die Erdanziehung zu überwinden. Als das Disney klar war, dachte er sich ein kompliziertes Fantasieding aus, das in der Saturn-V-Rakete gipfelte. Kann mir jemand erklären, wie man die Körperfeuchte aus dem hermetisch dichten Raumanzug schafft? Drittes Argument von mir gegen die Mondlandung sind die Filmmaterialien. Laut Eastman-Kodak soll es hauptsächlich Ektachrome auf dünnerem Polyesterträger gewesen sein. Im Beinahevakuum auf dem Mond wären die Filme meines Erachtens total ausgetrocknet. Es hätte Risse in der Bildgelatine gegeben. Doch die Fotos sind perfekt, zu perfekt. Was meint ihr? -

Switar 1,6 / 10 mm, Probleme beim fokusieren

Film-Mechaniker antwortete auf Mich's Thema in Schmalfilm

Ähm, nicht ganz. Man kann einfache und Reflex-Objektive auf einfachen und Reflex-H-Kameras verwenden, vorausgesetzt man blendet auf 3.3 oder mehr ab, wie in dem Artikel steht. In der Praxis also ist man mit Blende 4 und kleiner scharf dabei. -

Sag' nichts von Askania, das ist ja puncto Antrieb die totale Fehlkonstruktion. Meiner Meinung nach sind die meisten Projektoren mit zu dickem Öl befüllt. Aber als ich neulich bei einer Deckel-Fräsmaschine in der Werkstatt das Öl wechseln sollte, kam eine rote Sauce heraus. So ein Genie hatte das falsche Öl eingefüllt. Es kommt also überall vor. Besser regelmäßig einfaches Synthetiköl verwenden als alle Jubeljahre ein Mal etwas Kompliziertes. Die heutigen Siliziumöle sind saugut.

-

Auch ich hatte schon den Schuppen voll von Tamilen, Kino gemietet. Der Veranstalter stand eines Tages vor mir mit einer Sporttasche und einem gerollten Plakat. Nachdem wir uns einig waren, hängte ich das Filmplakat aus, was noch ging, doch bei der Probevorführung (für mich selbst) war ich plötzlich verunsichert, ob nicht etwas seitenverkehrt sein könnte. Von Schnurschrift verstehe ich einfach nichts. Was ich bestätigen kann: Unter zweieinhalb Stunden ist wirklich kein Streifen aus Bangalore, allermeistens CS, ab total verregnetem Internegativ. Es ist auch immer alles dabei, Schlägereien, Verfolgungsjagden, Liebesgeschichte, Familiendrama, Tierliebe und allgemeine Folklore, stets in der Mehrzahl. Nicht zu vergessen das Augenpaar des Stars in Riesengroßaufnahme und nicht zu knapp an Dauer. In der Pause wollte man Eis, nur und ausschließlich Vanille. Es war sofort ausverkauft. Wie ich Erdbeer und Schokolade anbot, war man gänzlich abgeneigt. Tja.

-

suche filme uebers tanzen oder mit tanzeinlagen

Film-Mechaniker antwortete auf skalli's Thema in Schmalfilm

-

Bestimmung der Aktreihenfolge anhand der Startbandfarben

Film-Mechaniker antwortete auf EnWo's Thema in Technik

Dafür ist wohl kein Patentschutz zu haben, weil nichts Neues drin steckt. Vom Patentieren halte ich sowieso nichts (mehr). Das führt nur zu Tamiflu- und anderem Dreck.