-

Gesamte Inhalte

8.321 -

Benutzer seit

-

Letzter Besuch

-

Tagessiege

217

Inhaltstyp

Profile

Forum

Galerie

Alle erstellten Inhalte von Film-Mechaniker

-

Es kann auch aus 190 mm breiten Rollen geschnitten werden. Manches Material ist in dieser Form auf dem Markt.

-

Gute alte Bekannte modern genutzt...

Film-Mechaniker antwortete auf Oliver Christoph Kochs's Thema in Schmalfilm

Der Unterschied zwischen Tessar und Planar ist größere Öffnung bei gehaltener Schärfeleistung (zu Gunsten des Sechslinsers). Mit Tessar-Typen kommt man um 1:2 an eine Grenze, mit sechs Linsen in Doppel-Gauß-Anordnung wie beim Planar erreicht man eine Blende mehr. Das Tessar ist auch eine ausgezeichnete Projektionsoptik, wenn man die große Mittenschärfe ausnutzt. Dazu muß das Objektiv aber wachsen. Weniger Linsen bedeutet weniger Glasluftflächen mit den einhergehenden Spiegelungen. Das geht zu Gunsten des Vierlinsers. Vier- und Sechslinser sollte man bei gleicher geometrischer Öffnung, sprich: Irisblende, vergleichen. -

Der Endzeitstimmungs-Thread

Film-Mechaniker antwortete auf Friedemann Wachsmuth's Thema in Schmalfilm

Ist das wahr? -

Ja

- 21 Antworten

-

- Beaulieu Reflex 16

- 16 mm

-

(und 2 weitere)

Markiert mit:

-

Nein, ich freue mich nicht übers Tikital.

-

Mit der Einschätzung der saturnischen Plutoniden (Mehrzahl!) bin ich nicht einverstanden. Der Begriff Macht gehört nicht zu Saturn, sondern zu Jupiter. Plutoniden-Steinbock, bei den Chinesen das Schaf, führt zum Einzelnen. Es fängt ja alles bei einem selbst an. Das große Ja, Zeit, Raum, ein Einfall, der Wille, das Staunen u. a. m. Seit November 2008 sind wir vom Antrieb her also wieder im Winter. Jeder ist sich selbst der nächste. Das kann man täglich beobachten. Ich unterscheide Einer-, Zweier- und Vielfachzeichen. Die Einerzeichen sind Steinbock, der wohnt im Erdgeschoß, darüber der Fischemensch, im dritten Stock der Wassermann und zuoberst der Widder. Sie schöpfen aus sich heraus. Zu den Zweierzeichen gehören der Stier, die Zwillinge, der Krebs und der Löwe. Diese haben eine auf ein Gegenüber bezogene Lebensart. Die Vielfachzeichen sind Jungfrau, Skorpion, Waage und Schütze, der Herbst. Sie funktionieren in der Öffentlichkeit. Die 1950er Jahre werden nicht wieder erlebbar sein, vielleicht ein wenig, wenn man Sissi guckt. Auf mich wirken sie nicht spießig, im Gegenteil, es ist versucht worden, mondän zu sein. Grace Kelly wird zur Fürstin erhoben, Fernsehen und Breitwandkino duellieren sich, die Paillard-Bolex H 16 erhält einen Reflexsucher. Erst im Abklatsch wird’s grauslig, wenn statt dem teuren PETP das günstigere PVC verwendet wird, wenn statt dem ausladenden Exoten ein Gummibaum aufgestellt wird. Die Zeit des Films ist vorbei. Ich wünsche jeder/m, die/der hinabtauchen möchte, Mut und Geduld.

-

Sammelbestellung 16mm Aviphot Chrome 200

Film-Mechaniker antwortete auf Michael1's Thema in Schmalfilm

Habt Nachsicht mit Manfred. Kriegsgeschädigt -

Es ist die Zeit, dagegen kommt man nicht an. Alles greift zur Elektrik und Elektronik und alles wird abgespalten. (Ein Begriff ursprünglich aus der Psychologie) Film stammt aus der alten Zeit, die 1967 definitiv zu Ende war mit Übergang seit 1894, „scharfe“ Trennlinie 1929-30. Die vergangenen 2100 Jahre wurde halt mit persönlichem Einsatz gearbeitet, körperlich geschaffen. Das ist absolut uncool geworden, nur Verlierer und arme Schweine schuften körperlich. Alle streben ans Steuerpult. Wieder in 2100 Jahren wird die jetzige kühle Zeit vorüber sein und etwas anderes herrschen. Ich halte mich zurück mit einem Begriff dafür. Sicher verschwinden viele alte Sachen nicht ganz. Das ist zum Glück ein Aspekt des jetzigen uranischen Zeitalters: Vergangenheit. Es wird eigentlich alles Bestehende integriert, verwertet. Vergangenes hat einen Wert, man muß ihn nur darstellen können.

-

Unwichtige Ergänzung: Microsonor 8 von Microsonor, Siena http://www.ebay.de/i...=item3a8be3d58c

-

Jesses, Leute, die große Zeit des Kleinfilms ist vorbei. 1977 haben Millionen von Leuten Super-8 und Single-8 verbraucht, die vorher und nachher nichts mit Film zu tun hatten. Einige haben noch Heimvideo gemacht, aber das ist auch vorbei. Es ist nur zum Teil dieselbe Industrie, die Video-Geräte hergestellt hatte und heute Digital-Geräte herstellt. Die Hersteller von Kassettenrekordern zum Beispiel sind fast alle verschwunden. Das gibt es alles nicht mehr. Zum Höhepunkt 1977 kostete die Super-8-Kassette KM 40 100 Prozent. Es ist doch klar, daß das heute 300 Prozent sein müssen. Bei 16 sind das Fernsehen, die Schulfilme, der Parallelverleih und die Amateurproduktion weggefallen. Logisch ist 16 heute fast teurer als 35. 35 ist immerhin noch Produktionsformat bei großen Kisten, wenn auch kaum mehr Positive gezogen und gespielt werden. Die vom Amateur gebrauchten Geräte sind alle wenigstens 30 Jahre alt. Wie ich zu zeigen versuche, altern die älteren besser als die jüngeren, Stichwort Plastik. Bei der Infrastruktur der Filmtechnikindustrie wird ganz langfristig geplant. Es waren nur wenige technische Erfindungen, die neue Investitionen mit sich brachten: der Sicherheitsfilm, der Lichtton, das Magnettonverfahren, dann der Polyesterfilm, dann die Goldsensibilisierung. Mit Letzterem funktionieren Mikrofilme. Grundsätzlich arbeiten die Perforiermaschinen noch wie anno 1908, die Gußmaschinen wie 1920 und die Kopiergeräte wie 1938. Das ist eigentlich technischer Stillstand. Die Preis- und Kostenvergleiche halte ich für vollkommen zwecklos. Jedes historische Phänomen muß von seinen Liebhabern teuer bezahlt werden, Dampflokomotive, automatisches Klavier, Röhrenradio, Spitzenklöppeln, Schmalfilm. Ein Freund hat mir vor Jahren ein Mal zugespottet, ich würde mich mit handgeschöpftem Film befassen. Abgesehen davon, daß Handentwicklung die beste ist und seine Spitze mich nicht traf, hatte er Recht: Amateurfilm lebte immer vom Massenmarkt. Trocknet dieser ein, steigen die Preise. Wirklich kein Grund, sich damit aufzuhalten. Wenn eine Minute Kleinfilm 1000 Euro kostet, wird es noch Anhänger geben. Wen es heute schmerzt zu filmen, soll doch einfach kürzere Produktionen machen. Mir ist ein dichter Fünfminüter auf jeden Fall lieber als ein langweiliger Halbstünder!

-

Suter-16, das etwas andere Filmformat...

Film-Mechaniker antwortete auf Guest_Rudolf 51's Thema in Schmalfilm

Das ist mein kleines Geheimnis. -

Suter-16, das etwas andere Filmformat...

Film-Mechaniker antwortete auf Guest_Rudolf 51's Thema in Schmalfilm

Könnte ich, würde kosten in gleicher Qualität wie das Modell Suter-16, also mit Schneidewalzen aus gehärtetem Werkzeugstahl, Fr. 1600 das Einzelstück. -

Suter-16, das etwas andere Filmformat...

Film-Mechaniker antwortete auf Guest_Rudolf 51's Thema in Schmalfilm

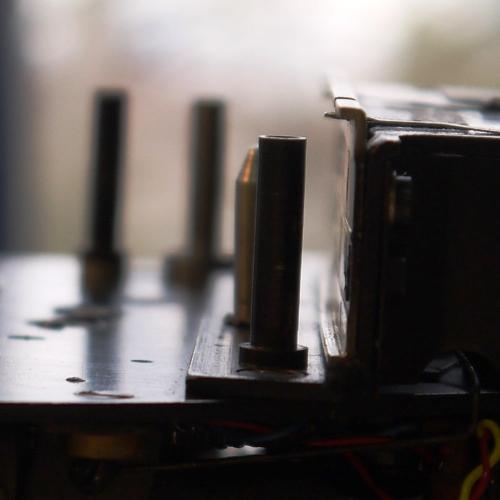

Es ist ein Prototyp, der dritte. Beim ersten mußte ich einsehen, daß ich nicht mit der erforderlichen Genauigkeit bohren kann. Ich mußte so konstruieren, daß alles einstellbar wird, die Achsen der Schneidewalzen und die Filmführung. Die Walzen sollten nachschärfbar sein, wozu man sie ohne Spezialwerkzeug herausnehmen und wieder einsetzen können soll. Nach dem Überschleifen sind sie etwas kleiner, ergo müssen die sie tragenden Einsätze auch höhenverstellbar sein. Zuletzt das Problem der Schmierung, da habe ich mich für Gleitlagerung entschieden, hart auf hart. Man könnte auch Wälzlager einsetzen, die aber nur in offener Ausführung und mit Öl leichtläufig sind. Die Gefahr von Öl auf dem Film ist zu groß. Bauhaus, Vorschlag von Friedemann, ist einfach im Design. Mit einem schlecht nachgeschliffenen Walzenfräser ist die Oberfläche des Messinggehäuses entstanden. -

Suter-16, das etwas andere Filmformat...

Film-Mechaniker antwortete auf Guest_Rudolf 51's Thema in Schmalfilm

Naa, dös is Atzedat -

Suter-16, das etwas andere Filmformat...

Film-Mechaniker antwortete auf Guest_Rudolf 51's Thema in Schmalfilm

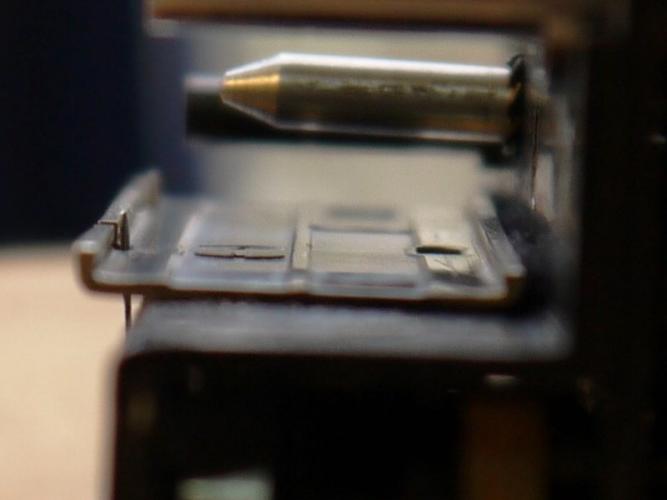

Ich hoffe, es stört sich niemand daran, daß ich da ein Tonnegativ zerstreifle. Das Material hat mir Rudolf zur Verfügung gestellt. Er wird schon wissen, zu welchem Sportfilm es gehörte. -

ERCSAM Camex 8 Cellule Reflex, die nackte Wahrheit

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

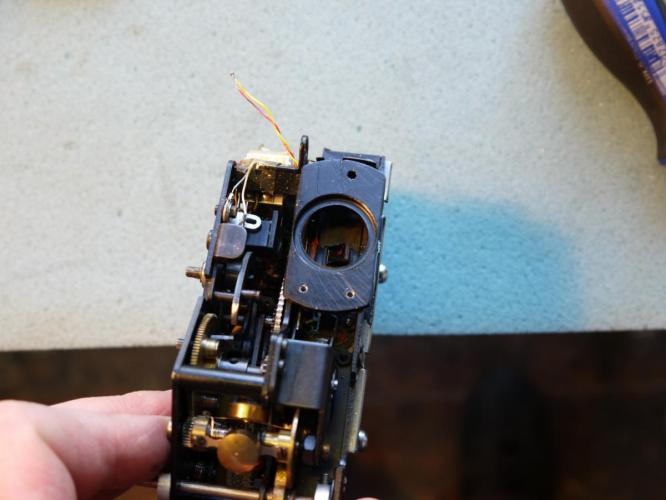

Lieber Rudolf, ich möchte Ansichten bringen, die man nicht kennt. Bilder von außen gibt es im Internet zuhauf, da darf jede/r selber sich umtun.- 17 Antworten

-

- 1

-

-

- Filmkamera

- Doppelacht

-

(und 4 weitere)

Markiert mit:

-

ERCSAM Camex 8 Cellule Reflex, die nackte Wahrheit

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Die Camex 8 habe ich im Auftrag überholt. Sie ist schon bald wieder bei ihrem Eigentümer.- 17 Antworten

-

- Filmkamera

- Doppelacht

-

(und 4 weitere)

Markiert mit:

-

Es schreibt Dirk Böhling: »Eine absolut hochwertige 8 mm Schmalfilm Kamera mit professioneller Ausstattung. Im schweren Alugehäuse mit robustem Kräusellack präsentiert sich hier die französische Camex - Reflex 8 CR Kamera.« Kann man das ernst nehmen? Schweres Alugehäuse, robuster Kräusellack . . . Hans-Lothar Wißkirchen hat im Schmalfilm 6-2009 von der nackten Camex berichtet, neben einigen Deutschpatzern aber Wichtiges vergessen. Eine weniger bekannte französische Doppel-8-Film-Kamera, gebaut von 1960 bis 1965 — machen wir uns ein genaues Bild von dem Produkt! Vorzüge Aus folgenden Gründen empfiehlt sich die Camex. Da sind zunächst der Mechanismus, ein seriös angelegtes Werk, verschraubtes Federhaus. Die Kamera ist sehr kompakt für das Bauprogramm. Herausragend erscheint mir der Fliehkraftregler. Dieser hat schwere Gewichte im Verhältnis zur Stärke der sie tragenden Blattfedern. Damit zieht er kräftig an und kann an der relativ großen Bremsscheibe fein gestellt werden, stufenlos. Der Preis, den man für den massigen Regler zahlt, ist eine niedrige höchste Bildfrequenz von 32 Bildern in der Sekunde. Das Schaltwerk bietet unbegrenzt lange Belichtung einzelner Bilder. Dazu kann man einen Drahtauslöser brauchen. Einzelbildaufnahmen als Schnappschüsse sind auch möglich, die Belichtungszeit weicht kaum ab von derjenigen bei Dauerlauf. Dank einer Schwungscheibe mit gummierten Anschlägen läuft die Camex ganz leicht verzögert an, kommt dadurch aber während der Dunkelphase auf Tempo und belichtet vom ersten Bild an gleichmäßig. Sie hält das Tempo auch gut konstant. Natürlich werden Spiralfedern mit den Jahren etwas müde. Frisch geschmiert zieht die vorliegende Mechanik nun mit einem Aufzug 650 Bilder durch. Dank umlaufendem Federhaus kann im Lauf nachgespannt und die ganze Filmlänge ununterbrochen belichtet werden. Der Greifer wird mit einer Kurvennutscheibe angetrieben, konstruktiv ein Gruß aus den 1910er Jahren, was jedoch noch nichts Schlechtes bedeutet. Der Reflexsucher ist ein klarer Vorteil gegenüber Schachtsuchern. Das Fadenkreuz ist tatsächlich eines, ERCSAM hat vor dem Okular haarfeine Stahldrähte über Kreuz ins Sucherrohr eingepreßt. In ihrer Nähe bewegt sich die Nadel eines Drehspulinstruments, nach der man die passende Abblendung macht. Die Filmempfindlichkeit kann stufenlos eingestellt werden. Von außen nach innen Der Gehäuseboden dürfte eine größere Standfläche haben. Die halbherzige Befestigungsmöglichkeit ist typisch für die Nachkriegszeit, Mobilität und Filmen aus der Hand sind Trumpf. Dabei laufen im Kino 999 Promille der Filmaufnahmen von Stativ, Kamerawagen und Kran. Das Bajonett für Wechselobjektive ist die erste große Schwäche. Es ist nicht gemacht für die Belastung durch schwere Optiken. Das Gewicht und die auftretenden Kräfte vom Manipulieren sollten eigentlich vom Frontring aufgenommen werden (Messing, vernickelt), aber ich treffe als Innendurchmesser des Bajonetts am untersuchten Exemplar mit der Seriennummer 52882 (angeklebtes Aluschildchen) Unrundheit bei bis zu 20,48 mm an. Das Angénieux K3, Nr. 853713, hat den Haltedurchmesser von 20,37 mm (Messing, verchromt). Bei dem Spiel kippt es und verwindet die Flügel des Haltebleches. Schärfe, adieu! Von der Idee her sollten das Spannflügel sein, doch dazu müßte harter Federstahl verwendet werden, nicht weiches Blech, und sie müßten auch abriebfest sein. Die kleinen leichten Festbrennweiteobjektive gehen gut. Wenn schon kein Revolver, dann ein solides Bajonett, doch an der Stelle ist die Camex 8 trop française. Die vorliegende Kamera war allerdings freitragend an ein Teleskop angeschlossen worden . . . Hinter dem Objektiv kommt der Spiegelreflexsucher. Ein Guillotine-Verschluß wie bei der Beaulieu Reflex lenkt das Licht ins Sucherrohr. Leider ist keine Mattscheibe vorhanden. Das Scharfstellen im Luftbild ist nicht einfach. Der Greifer steht gar weit ab vom Bildfenster. Der Positionierabstand beträgt das Doppelte dessen, was die meisten 8-mm-Geräte haben. Folglich kommt der Bildstand nicht ganz so gut heraus, es sei denn, man habe einen Projektor, der ebenfalls +6 absetzt. Bezüglich Ausführung gibt es bei der Camex leider auch einiges zu bemängeln. Schraubenköpfe praktisch in Filmschichtebene, Bilderzählstreifen nur aufs Federhaus geklebt, ein Kohleschicht-Potentiometer allerbilligster Machart, die schwächliche Bajonettunterlage, da könnte einem die Lust am Filmen vergehen. Wie andere Filmkameras war auch die Camex viel zu teuer im Verhältnis zur Technik, die man erhält. Auch hier rings ums Werk nirgends Formschluß, es hängt nur zurechtgeschoben unter dem Zug von Schrauben. Die Filmendeanzeige ist aufs letzte Hinbiegen von Blech und Draht abgestellt. Frauen montierten, was ein paar Bosse beim Cognac vertraglich geregelt hatten. Zusammengefaßt ist diese Demoiselle eine brauchbare Kamera, wenn es darum geht, mit leichten Objektiven exakt den Ausschnitt aufzunehmen, den der Sucher zeigt, bei gut einstellbarem Tempo und mit den Möglichkeiten der Einzelbildfunktionen. Im Entwurf ist die Camex ein weiteres amerikanisches Werk mit französischem Gewand. Eine U.-S.-Filmkamera hätte aber niemals ein derart schwächliches Bajonett gehabt. Heikel würde ich sich nicht nennen, sondern unerwachsen. Père Mascre aurait dû mieux s’occuper d’elle. Meine Werteinschätzung: 125 Euro ohne Optik

- 17 Antworten

-

- 6

-

-

-

- Filmkamera

- Doppelacht

-

(und 4 weitere)

Markiert mit:

-

http://www.ebay.ch/i...=item35cfc3327b Gutes Produkt!

-

Ein paar Infos für 9,5mm Filmer/Meine Schwierigkeiten

Film-Mechaniker antwortete auf Thema in Schmalfilm

Dafür lassen Klebestellen sich auf dem breiteren Bildstrich unterbringen, was bei den anderen Schmal- und Kleinformaten nicht der Fall ist. -

Ein paar Infos für 9,5mm Filmer/Meine Schwierigkeiten

Film-Mechaniker antwortete auf Thema in Schmalfilm

Zum Glück sind wir uns über ein paar Dinge einig. Bei abarbeiten komme ich aber nicht mehr mit. Du brauchst das Wort nicht in Anführungszeichen zu setzen, es steht sowieso da. Rudolf Muster und ich sind gut bekannt. Uns trennt aber doch ein Generationensprung, was bedeutet, daß wir vieles mit verschiedenen Augen sehen. Er mehr von einem Feuerwagen aus, den der Pegasus zieht, ich eher von unten her, mit den Füßen auf festem Grund -

Ein paar Infos für 9,5mm Filmer/Meine Schwierigkeiten

Film-Mechaniker antwortete auf Thema in Schmalfilm

Ihr habt ja auch Recht. Ich provoziere gerne. Was Manfred für Kameras hat, überschaue ich nicht. Wenn er Paillard-Bolex hat, dann sollte er nicht jammern. Ich habe nur verstanden, daß von jedem Urlaub ein Halbstünder hergestellt wird. Das ist natürlich beknackt. Vor 30 Jahren noch gab es Diaabende, das war etwas ganz Schlimmes. Fast immer mindestens 200 Dias -

Ein paar Infos für 9,5mm Filmer/Meine Schwierigkeiten

Film-Mechaniker antwortete auf Thema in Schmalfilm

Also, ich finde, lassen wir 35 mm ein Mal weg, daß 16 mm zu teuer ist, und zwar alles vom Rohfilm bis zum Projektor; Doppelacht und DS-8 zu teuer sind, und zwar vor allen Dingen der Rohfilm; alle Kassetten-Systeme als Sackgasse enden. Die A-Minima von Aaton mit den Kodak-200-Fuß-Spulen war auch ein Reinfall. Nur offener Film auf Spule und Kern lohnt Investitionen. Da gibt es Normen, man kann verschiedene Materialien ausprobieren, auf Bewährtes abstellen und sogar Verbesserungen sich ausdenken. Das Fotografieren überlasse ich dir, wie es dir gefällt, aber beim Filmen rate ich dringend auszumisten. Weniger ist mehr: Überlege kühl, welches Format technisch und preislich am besten stehen bleibt, behalte die entsprechenden Geräte. Den Rest verkaufe! Beim Schmalfilm bin ich technisch nur von einem Format überzeugt, und das ist Doppel-8. Danach kommt 9½. Beim 16-mm-Film besteht ein ganz ungünstiges Verhältnis zwischen Filmbreite, Perforation und fotografisch genutzten Flächen. Dank Polyesterträgern ist das markant entschärft. Beim Acetatfilm sind die Filmränder einfach zu schmal. Das kann sich bei Suter-16 auf Acetat noch unschön zeigen, wo nur knapp ein halber Millimeter Rand ist. Beim Doppel-8 ist durch den kurzen Filmschritt gegenüber der Filmbreite große Stabilität im Plastik. Wohl sind die Perforationslöcher ausnehmend im Verhältnis zum Bild, der altbekannte Spott „Mehr-Loch-als-Bild“, dafür laufen 8-mm-Filme mit zueinander passenden Apparaten wie Einsen. Für Souvenirs von Kreuzfahrten oder sonstigen Freizeitbetätigungen genügt meiner Ansicht nach 8 mm. Zu Neuneinhalb möchte ich drei Punkte festhalten. Es ist das widerstandsfähigste Filmformat, weil es am meisten Material um die Löcher herum hat. Es ist das günstigste Filmformat, wie sich immer wieder erweist; Preise näher bei 8, Bildfläche näher bei 16. Es ist ein symmetrisches Format wie beidseitig perforiertes 16 mm, mit dem man Tricks und Späße machen kann, die mit den anderen nicht gehen. Man kann z. B. eine Aufnahme mit kopfstehender Kamera machen und sie später verkehrt in den Film montieren, wodurch die Bilder in umgekehrter Folge ablaufen. Die Schichtlage ändert sich nicht. Schwarzweißfilm ist nicht von bestimmten Rezepten und Verfahren wie E-6, C-41, RA-4 oder ECN/P abhängig. Bei Schwarzweiß ist die Auswahl grundsätzlich viel breiter. Es gibt UV-Film, IR-Film, Röntgen-Strahlen-Filme in 90-Meter-Rollen, unsensibilisiertes Zeug, orthochromatische Filme, panchromatische. Von 4 bis 400 ISO ist gegenwärtig etwas zu finden. Man kann drücken, vorbelichten und drücken. Man kann überbelichten und ziehen. Archivalisch steht Schwarzweiß sowieso im Vordergrund, Stichwort Farbenauszüge. Auch Töne sind als Silberspur sicherer als magnetisiert oder binär codiert. Was dem Schwarzweiß im Wege steht, dünkt mich die Sucht nach Sonnenscheinbildern. Ohne blauen Himmel im Bild können Farbfilme offenbar nicht besprochen werden. -

Scheint sich im Gewinde zu verkeilen. Revolverscheibe ist aus Aluminium, Objektivgewinde aus Stahl, das ist etwas heikel. Wieder einschrauben, Kamera so halten, daß die Optik hängt, und noch ein Mal versuchen. Sobald die Optik etwas freikommt, mit leichtem Druck gegen die Kamera weiterschrauben, das könnte helfen. Es könnte eine spezielle Revolverscheibe vorliegen. Einen Moment, bitte . . .