-

Gesamte Inhalte

8.265 -

Benutzer seit

-

Letzter Besuch

-

Tagessiege

215

Inhaltstyp

Profile

Forum

Galerie

Alle erstellten Inhalte von Film-Mechaniker

-

Ich glaube nicht, daß das Material in Bad Saarow gegossen wird, sondern in Monheim am Rhein. Polyester beschichten ist nicht ganz so einfach. Unsensibilisiert: empfindlich für kurzwellige Strahlung von den Röntgen-Strahlen über Ultraviolett und Violett bis Blau Orthochromatisch sensibilisiert: empfindlich bis Grüngelb Orthopanchromatisch: empfindlich bis Gelborange Panchromatisch: empfindlich bis Rot Ultrapanchromatisch: empfindlich bis ins Infrarot hinaus

-

Man kann es sich leicht machen. „Restaurierte Fassung“ bedeutet was? Ich mag nicht streiten. Film ist Film und nicht Computerbild. Gezeigt wird ein digitales Video, eine Nachbildung eines Films. Es ist ja nicht so, daß ich Film gut und Video schlecht finde, da wärt ihr im Irrtum. Es ist sogar so, daß Film bei zwei Punkten schlechter ist als Video, das sind Bildstand und Schärfe. Bei der Video-Kamera ist der Bildstand technisch absolut, da bewegt sich nichts. Die Bildschärfe ist auf Grund der festen Bildröhre (ja, einst) oder des ebenso festen sehr gut ebenen Sensors bis in die Ecken einwandfrei. Beim Film gibt es da Schwierigkeiten und gerade beim Thema Restaurieren wird immer wieder an Grenzen gestoßen. Weil ich der Ansicht bin, daß die Möglichkeiten der Filmtechnik noch nicht ausgeschöpft sind, wehre ich mich für sie. Insbesondere die Kopierkunst liegt am Boden, es ist erschütternd, mit welcher Borniertheit man zum Beispiel beim schweizerischen Filmarchiv der Sache gegenüber steht. Es ist keine Nostalgie, wenn ich mich mit Film abgebe. Die technischen Aufgaben reizen mich. Denen kann man sich annähern mit Mitteln, die frei zugänglich sind. Bei Rechnerprogrammen oder Pixeldichten ist das nicht so, Industrie-Konzerne geben da den Marsch vor. Meine Entscheidung hat mit mir selber zu tun, damit, was ich können will.

-

Wo ist denn das nächste?

-

Bei der Aufrichtigkeit Es geht ja niemand hin, restauriert ein Buch aus dem 15. Jahrhundert und präsentiert die Wiederherstellung am LCD-Monitor. Beim Film scheint das Materielle absolut unwichtig zu sein. Man hat das Kino mit den mechanischen Projektoren, Vorführern, eben mit Film, schlicht aufgegeben. Lawrence of Arabia ist ein Film, also soll das Publikum Film sehen können. Ist das so schwer zu verstehen? Fotochemie, Beleuchtung, Entwicklung, Labore, Arbeit Es soll, scheint mir, und das drückst auch du mit deinem Beitrag aus, nicht mehr gearbeitet werden müssen. Körperlicher und damit persönlicher Einsatz scheinen rückständig, veraltet zu sein, das überläßt man den Chinesen. Im Westen wollen alle auf einen Bürostuhl und nur noch mit dem Computer zu tun haben. Pixel statt Korn, Uranus statt Pluton Sich verlierender Umgang mit Materialien, ja, perforierte beschichtete Kunststoffstreifen, ist für mich eine schmerzhafte Sache. Die Menschheit verarmt ganz arg. Was sollen denn noch Gemälde in Museen? Scannen, digital speichern, es spielt keine Rolle. Es wird ja auch millionenfach industriell gefertigtes Zeug gegessen. Restauration des Menschen mit Natriumsulfit? Mich erreicht die digitale Projektion nicht. Ich bin seit Jahren nicht mehr in ein Kino gegangen, nachdem ich selber jahrelang Kino gemacht hatte.

-

PET oder PETP, nicht PEP Danke für die Auskunft Ich kenne Herrn Otte persönlich. Das darf natürlich nicht passieren, was du schilderst, er sollte die Rolle für sich behalten und damit tun, was er mag, aber verkaufen finde ich nicht in Ordnung. Paul Goy in Bern macht etwas Ähnliches wie Otte. Klose hat mit der BUKO, Breitwieser und Keller, Ober-Ramstadt, Hessen, einen Bell-&-Howell-Perforator. Ich habe einen Bell & Howell von Kodak, Chalon. Die funktionieren alle gleich, Stand der Technik 1908. Das bedeutet nichts Nachteiliges, nur, daß es seither nichts Neues gegeben hat.

-

Die Rache der Jeanne-Lise Fournier

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Die Internetseite des Staatsinstitutes für Statistik und Wirtschaftsforschung Frankreichs http://www.insee.fr/...uvoir-achat.asp- 63 Antworten

-

- 1

-

-

Darf ich hier einhaken mit der Frage: War da eine Filmlänge ohne Löcher?

-

Die Rache der Jeanne-Lise Fournier

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Doch noch der Preisnachtrag Die Beaulieu TR 8 kostete 1959 mit Angénieux 6,5-1.8; 12,5-1.8 und 35-1.8 135'540 francs, das wären 2013 € 2210 gewesen. Das Teuerste an der Kamera ist die Prismenkombination. Diese schätze ich auf heutige € 300, wenn man in Reihe fertigen kann. Das Federhaus vielleicht € 80- 63 Antworten

-

Damit überhaupt guter Bildstand entsteht, muß die Seitenführung des Films funktionieren. Man lasse sein Gerät auf diesen Punkt hin von einer Fachkraft untersuchen, ist meine Empfehlung. Die Filmbreite kann man messen, da gibt es jeweils ein Höchstmaß, das die Kamera aufnehmen können muß, hier 9,525 mm, und nach unten die Schrumpfung. Der Unterschied zu 9,5 mm ist 2,6 Promille, sehr wenig. Wenn wir das Dreifache dieses Betrags an Schrumpfung annehmen, was einer Lagerzeit von mehreren Jahren bei Triacetat entspricht, dann ist der Film etwa 0,074 mm schmaler, drei Viertel Zehntel. Das muß jede Kamera führen.

-

Restauriert ist einfach eine Lüge. Restauriert heißt wieder hergestellt, Mensch als Mensch, Haus als Haus, Buch als Buch und Film als Film, nicht Video.

-

Die Rache der Jeanne-Lise Fournier

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Die R 16 und R 8 haben viel bewegte Masse nach dem Regler und dann noch unausgewogen. Das bremst ungemein. Andere Konstruktionen besitzen mehr Getriebe vor dem Regler, das dafür gleichförmig beschleunigt ist. Die Beaulieu machen richtiggehend Schwupp bei jedem Zyklus. Bei Dampflokomotiven gibt es auch solche Gestänge, aber wenigstens zwei, die gegeneinander ausgewuchtet werden können. Die perfekte Filmkamera muß erst noch gebaut werden.- 63 Antworten

-

Die Rache der Jeanne-Lise Fournier

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Positive Meldung: Die Kamera surrt wieder. Die Feder ist nicht mehr taufrisch, weswegen sie in den letzten Sekunden etwas nachgibt. Alles geschmiert, Sucher wieder klar. Mit Spiegelreflexsucher eine spritzige 8-mm-Kamera- 63 Antworten

-

Die Rache der Jeanne-Lise Fournier

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Nein, natürlich an der mir vorliegenden, wie dein Exemplar beweist.- 63 Antworten

-

Die Rache der Jeanne-Lise Fournier

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

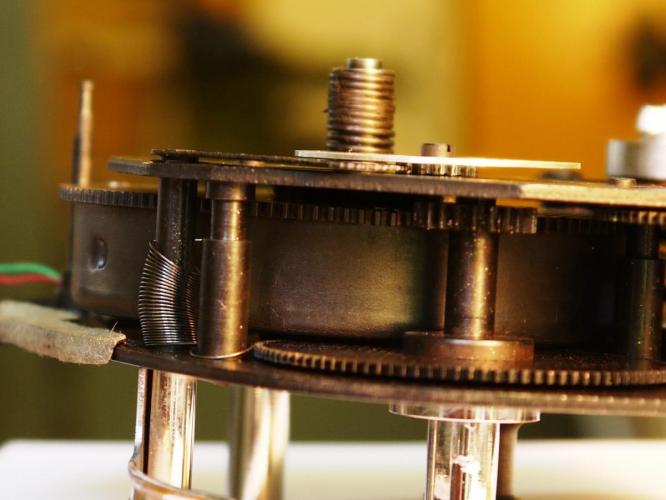

Es geht gleich weiter . . . Der Auslöser hat noch nie richtig funktioniert. Während in der Anleitung steht, daß man den Auslöseknopf eindrücken und mit einer Vierteldrehung arretieren und auch wieder lösen kann, läßt der real vorhandene Auslöser das nicht zu. Ich habe ein paar Fotos gemacht, der Auslöseknopf ist eingeschoben, so daß der Stift hinter dem Befestigungsteil (schwarz) sollte halten können. Der Federdruck kommt vom Schaltwerk im Mechanismus. Man kann sagen, das Stiftchen wäre etwas krumm, was vollkommen zutrifft, doch wenn man die Bohrungen ansieht, deutlich auf der anderen Seite, ist klar, daß es nicht geht. Entweder sind die Bohrungen zu weit vorne oder der Zapfen vor dem Befestigungsgewinde zu lang. Qualitätskontrolle Null. Die Kamera ging so über den Ladentisch. Freunde, seht euch das Produkt immer genau an, bevor ihr es kauft. Tauscht um, was nicht in Ordnung ist! Es sollte den Industriellen nicht leicht gemacht werden, reich zu sein. Ich für mein Teil leiste Qualitätsarbeit. Alles andere hat doch keine Zukunft.- 63 Antworten

-

- 3

-

-

Die Rache der Jeanne-Lise Fournier

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Habe noch so eine Ecke gefunden, in der Bedienungsanleitung. Die C-Fassung hat den Gewindedurchmesser ein Zoll oder 25,4 mm und 32 Gänge je Zoll, nicht 15,8 mm. Es wäre die D-Fassung. Unglaublich- 63 Antworten

-

Treffen für Filmer & Filmsammler - Anregungen, Vorschläge, Terminfindung

Film-Mechaniker antwortete auf Silas Leachman's Thema in Schmalfilm

Lese mit. -

Bitte mitmachen! Auflistung der "ewigen Streitfragen"

Film-Mechaniker antwortete auf Regular8's Thema in Schmalfilm

Ich glaube, viele Abschweifer entstehen, weil Form und Inhalt nicht zusammenpassen. Über Inhalte zu richten, hat sich niemand anzumaßen, von der Moderation abgesehen. Die Form des Internet-Forums ist es, die halt schriftlich ist, elektronisch, virtuell. Kein Papier, kein Verleger, keine Stimmen Das ist sehr abstrakt und trocken. Manchmal möchte man etwas hinausschreien, was einen beschäftigt. Es geht aber nicht so spontan, auch nicht abgestuft. Jeder Beitrag erscheint in gleichem Format, gleich breit. Wir Filmleute sind, glaube ich, schon etwas rauer als andere, weshalb der computerisierte Austausch halt an Anständigkeit leidet. Die jetzige Zeit macht ohnehin alle asozial. Ich bescheide mich auf einen Appell an alle Teilnehmer: Vor dem Losschreiben vielleicht noch mal aufstehen, einen Schluck Wasser nehmen und kurz innehalten. Ist das wichtig, was ich mitzuteilen habe? Gebe ich etwas oder will ich holen? Hat es mit Film und Filmvorführen zu tun? Meinen Standpunkt kennt man ja wahrscheinlich. Kein Plastik außer der Film selbst, offener Film auf Kern oder Spule, historisch richtige Aufführung, Eigenentwicklung durchaus, auch selber kopieren, Schwarzweiß vor Farben, Mühle auf Unterbau, Festbrennweiten vor Zoom, nicht alles glauben, was erzählt wird, Wiederholungen übergehen, eigenes Profil bereichern -

Die Rache der Jeanne-Lise Fournier

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Ich weiß doch nicht, ob die Stütze nun so oder so herum drin sein muß, auf beiden Seiten sind gleich große, kurze Zapfen angedreht, die in den Platinen sitzen, auf einer Seite ist eine Senkung vor dem Gewinde, die mit jener in der rechten Platine zusammenpaßt. Umgedreht hält sie genau so gut, ich kann einfach die Feder in sicheren Abstand vom Zahnrad bringen. Die Feder bewegt sich kaum, sie und das Zahnrad sind nun alle die Jahre aneinander vorbeigekommen. Es ist mein Unbehagen, das sich meldet, wenn ich knappe Dinge sehe. Bei den Beaulieu R 16 und M/TR 8 gibt es halt viel Knappes, angefangen beim Blechgehäuse, das schon mal einer bei Anziehen der Stativschraube verbeulen kann, über kurze Gewindestifte mit Schlitz und Spitze M1 in Sucherrohr und am Okularring, der die Augenmuschel trägt, bis zu einem Filzstreifen, dem alleine die Aufgabe obliegt, die Prismenkombination von Sucher und Meßzelle festzuhalten. Von den winzigen Gewindestiften, die den ganzen Druck zwischen Schädel und Kamera bekommen, hat einer schon das Material auf einer Seite des Schlitzes ab. Herausdrehen konnte ich ihn, aber anziehen? Wo bekomme ich neue Stifte aus Stahl? DIN 553 So, nun ab in die Werkstatt . . .- 63 Antworten

-

Sie wohnt in Champigny-sur-Marne, rue du Panorama, in einem Reihenhaus und arbeitet im selben Ort. Weil sie mit ihrer Schwester zusammen zwei kleine Kinder aufzieht, geht sie in die Fabrik. Die Fabrik. Zum Großteil Frauen, Dutzende hintereinander an Tischen, Montage von feinmechanischen Apparaten. Es ist Dienstag, der 15. November 1960, am Wochenende ist beim Versuchsatomkraftwerk Kahl in Unterfranken der Betrieb aufgenommen worden. Wenn in den Radionachrichten in der Frühe davon berichtet wurde, hatte sie es nicht wahrgenommen. Jeanne ging an dem Dienstag sowieso mit grenzenlosem Unmut zur Arbeit, es kotzte sie einfach alles an. Über die Monate hatte sich so etwas wie Verachtung in ihr angesammelt, das sich möglicherweise sogar in mehr verwandeln könnte. Wieder die gleichen schwarzen und grauen Metallteile. Sie liegen stets geordnet und in der Reihenfolge des Zusammenbaus vor den Frauen da, darauf wartend, zu einem Produkt zu werden, das in einigen Tagen oder Wochen von irgend jemandem gekauft werden würde, jemand, der es in den Sommerferien mitnehmen wird ans Meer oder wohin auch immer. Sie brauchte gar nicht lange sitzen, bis die ewig gleiche Stimmung in dem Fabrikraum schon kaum mehr auszuhalten war. Jeanne-Lise griff, in der rechten Hand ein Blech, mit der linken in eine Schachtel. Darin waren Drehteile gesammelt, dieses mit einem Einstich, durch das es sich von den anderen absetzt. Einen kurzen Moment nur zuckte ihre Hand, in dem Moment hielt sich sich an einem Gedanken fest, und der wurde gleich zu einer Bewegung, allerdings zu einer neuartigen, zumindest ungewohnten Bewegung. Jeanne drehte die Stütze um. Alles andere lief auf die alte sichere Art ab, das Federwerk, die Platinen, Schrauben darauf, so weit wie jedes Mal. Während der Pause lief sie innerlich einige Male hin und her zwischen Verkniffenheit und bitterem Herausplaudern vor den anderen, doch dann sackte alles in sich zusammen. Sie ließ es sein, spürte plötzlich, wie heiß der Tee ist, setzte ihre Tasse ab und seufzte. Niemand erfuhr, daß sie aus Zorn auf das Unternehmen in den noch halbfertigen Mechanismus einer Beaulieu MR 8 eine der Werkstützen verkehrt herum eingeschraubt hatte. Sie brauchte nur noch die Feder der Filmvorratsanzeige einzuhängen, die gefährlich dicht bei einem der Zahnräder liegt, und das Schicksal wird eingeladen sein, den Rest eines Tages nachzutragen. Die Feder wird sich mit dem Zahnrad verhaken, sie wird brechen und den Filmvorrat nicht mehr anzeigen, sie wird abgerissen werden, das Getriebe vielleicht blockieren. Es spielte keine Rolle. Nach dem Mittagessen mit den Kindern hatte Jeanne-Lise wieder anderes im Sinn. Einen oder zwei Morgende trat ihr die verkehrte Stütze noch ein Mal vor ihr inneres Auge, danach vergaß sie alles. Es gibt Wichtigeres im Leben. 5. Mai 2014, nach 53 Jahren und beinahe sechs Monaten entdeckt jemand die von den Prüfern übersehene Tat. Ein Techniker beginnt zu ahnen, welchen Haß da jemand auf die Teppich-Etage gehabt hatte. Marcel Beaulieu trat immer im chicen Anzug auf, gab sich weltoffen, modern. Auf wessen Kosten er Geld machte, mit welchen Folgen für die französische Industrie, das kam nie zur Sprache. Er war nur einer unter vielen, es wird sie immer geben, die miesen Typen. Diese Geschichte ist nun endlich erzählt worden.

- 63 Antworten

-

- 12

-

-

Nachtrag CRITERION 1905 wurden in Colchester, Essex, von E. N. Mason & Sons, Ltd., die Arclight Works gegründet, ein Unternehmen in der Grafikbranche. Hochempfindliches Silberbromidpapier wurde mit der Handelsmarke Criterion hergestellt, wobei nicht klar ist, ab wann.

-

Popcorn-Kessel soll wieder glänzen

Film-Mechaniker antwortete auf Kurtheater Tutzing's Thema in Tips und Tricks

Darf man erfahren, aus welchem Material der Kessel gemacht ist? -

Es kommt ja noch ganz dick, habe ich erst übersehen: Abbildung 13: Nitratfilm in Filmdose Seite 45 Er ist sich nicht ein Mal bewußt, was er weiß, sofern man das sagen kann. Vielleicht erkennt der Autor das Filmformat nicht. Auf jeden Fall ist in der Abbildung 13 eine 400-Fuß-Spule mit 16-mm-Film zu sehen. Doch so, wie es daherkommt, vermute ich stark, daß Michler nicht mehr sieht als einfach eine Spule und eine Dose. Ich sehe zum Beispiel noch das in den Dosendeckel geprägte EKC für Eastman Kodak Company. Daß auf diesem Niveau einer Diplom-Archivar wird, frustriert mich einigermaßen.

-

Suter-16, das etwas andere Filmformat...

Film-Mechaniker antwortete auf Guest_Rudolf 51's Thema in Schmalfilm

Die sind aus 1.2510. Mit Rundüberschleifen kann man sie mehrere Male nachschärfen. -

Suter-16, das etwas andere Filmformat...

Film-Mechaniker antwortete auf Guest_Rudolf 51's Thema in Schmalfilm

Montag geht es weiter, dann sollte ein Diamantwerkzeug ankommen, mit dem ich die Schleifscheibe abziehen kann, und zwar im Winkel und gerade. Anschließend geht es an die letzten 0,05 mm. Jede Walze hat einen Zylinder von 15,95 und eine Lücke von 15,96 mm Länge, die jeweils ineinander passen. Das Nennmaß für 16-mm-Film frisch nach Schnitt ist 15,95 mm ± 0,025. -

Suter-16, das etwas andere Filmformat...

Film-Mechaniker antwortete auf Guest_Rudolf 51's Thema in Schmalfilm

Ich lese hier das Meiste mit, mit zunehmendem Abstand von den Frageantwortspielen. Mit 52 sind mir die Jungen egal geworden. Wer zeigt, daß sie oder er sich ernsthaft mit etwas auseinandersetzt und nicht bloß auf den Busch klopft, der bzw. dem antworte ich gerne. Seit einiger Zeit gebe ich Nachhilfeunterricht in Deutsch, Französisch und Englisch, 12- bis 22jährigen, und dabei habe ich gelernt zu erkennen, wer bei mir Stunden abhockt, weil die Eltern dahinter sind, oder wer Freude daran hat, seine Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern. Eben habe ich überlegt, ob es nicht gescheiter gewesen wäre, gleich eine gebrauchte Rundschleifmaschine anzuschaffen, doch mit dem Apparat, den ich jetzt habe, kann ich auch Innenbearbeitung machen (Spindeldrehzahl etwa 14'000 pro Minute). Es hat noch niemand von einer Bank angerufen und mir einen günstigen Geschäftskredit aufdrängen wollen, also muß ich mich einfach zur Decke strecken (das habe ich bestimmt schon geschrieben) und mit einfachsten Mitteln zum Ziel gelangen. Dazu gehört, daß ich entweder schleife und dann alles andere staubdicht wegräumen muß, oder eben eine Kamera öffne, dafür das Zerspanen sein lasse.